大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404

近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

兄弟姉妹間の不公平な相続の争い方。生前贈与、使い込み、財産を開示しない場合の対処方法についても解説。

兄弟姉妹間の不公平な相続の争い方。生前贈与、使い込み、財産を開示しない場合の対処方法についても解説。

親の相続で、子どもたちである兄弟姉妹間の遺産分配の内容に不公平があるとして、相続トラブルになるケースは多くあります。

相続時の遺産分割の内容は、法律にもとづいた割合でおこなおうとしている場合でも、一部の相続人が生前に親から資金援助を受けていた時には、遺産分割内容に不満を抱くケースも少なくありません。

また、親が亡くなる前に、他の相続人に親の身柄を奪われ、知らぬ間に遺言書が作成されていたり、遺産の使い込みが疑われるケースもあります。

本記事では、具体的にどのような争い方があり、どのような方法で対処できるのかについて、実例を交えながら解説します。

法的に認められている手段や調停の活用方法、生前贈与の扱い方など、知っておきたい対策も紹介します。

円満な解決を図るための第一歩として、ぜひ参考にしてみてください。

1.きょうだい間の不幸な遺産分割の争い方

ここでは、兄弟姉妹との間で相続時に起こりがちな対立や、話し合いが難航したときの解決策について紹介します。

兄弟姉妹間の相続においては、法定相続分では同じ割合が原則とされていても、実際にはそれぞれが置かれた生活環境や、生前の介護の負担度合いなどで不満が生じやすいです。

とりわけ、親の生前に財産を多く受け取った人がいる場合には、他の兄弟が不公平に感じることが少なくありません。

さらに、特定の相続人が主導して遺産分割協議を行うと、他の相続人へ財産内容の情報が十分に共有されないケースも見られます。

相続人全員に相続財産がきちんと開示されないと、公平な分配について意見交換自体が難しくなるでしょう。

一度こじれてしまうと話し合いだけでまとまらず、弁護士や裁判所の力を借りざるを得ないケースもあります。

そこで、早期に遺産分割を成立させるためには、話し合いの段階で相続人全員が情報を共有し、お互いが譲歩できる点を模索しながら進めることが大切になってきます。

ただ、どうしても「しっかりと相続をしたい」場合には、あとで後悔をしないように適切に主張をしていく必要があります。

1-1.遺産分割協議で反対する(相続人全員の合意が必要)

故人(被相続人)が遺言書を残していない場合、原則として相続人全員で遺産分割協議をおこないます。

遺産分割協議は法定相続人全員が合意しなければ有効に成立しません。

そのため、提示された遺産分割案が不平等だと感じる場合は、安易に同意せずに反対の意思を明確に示すことが重要です。

いったん合意により遺産分割協議が成立すると、協議内容がいくら不公平なものであったとしても、あとから無効にすることはできないので注意が必要です。

反対意見を主張するためには、ご自身において相続財産の内容をしっかり調査をして、他の相続人が生前贈与などを受け取っていないかを確認し、主張の根拠となる証拠を確保することが大切です。

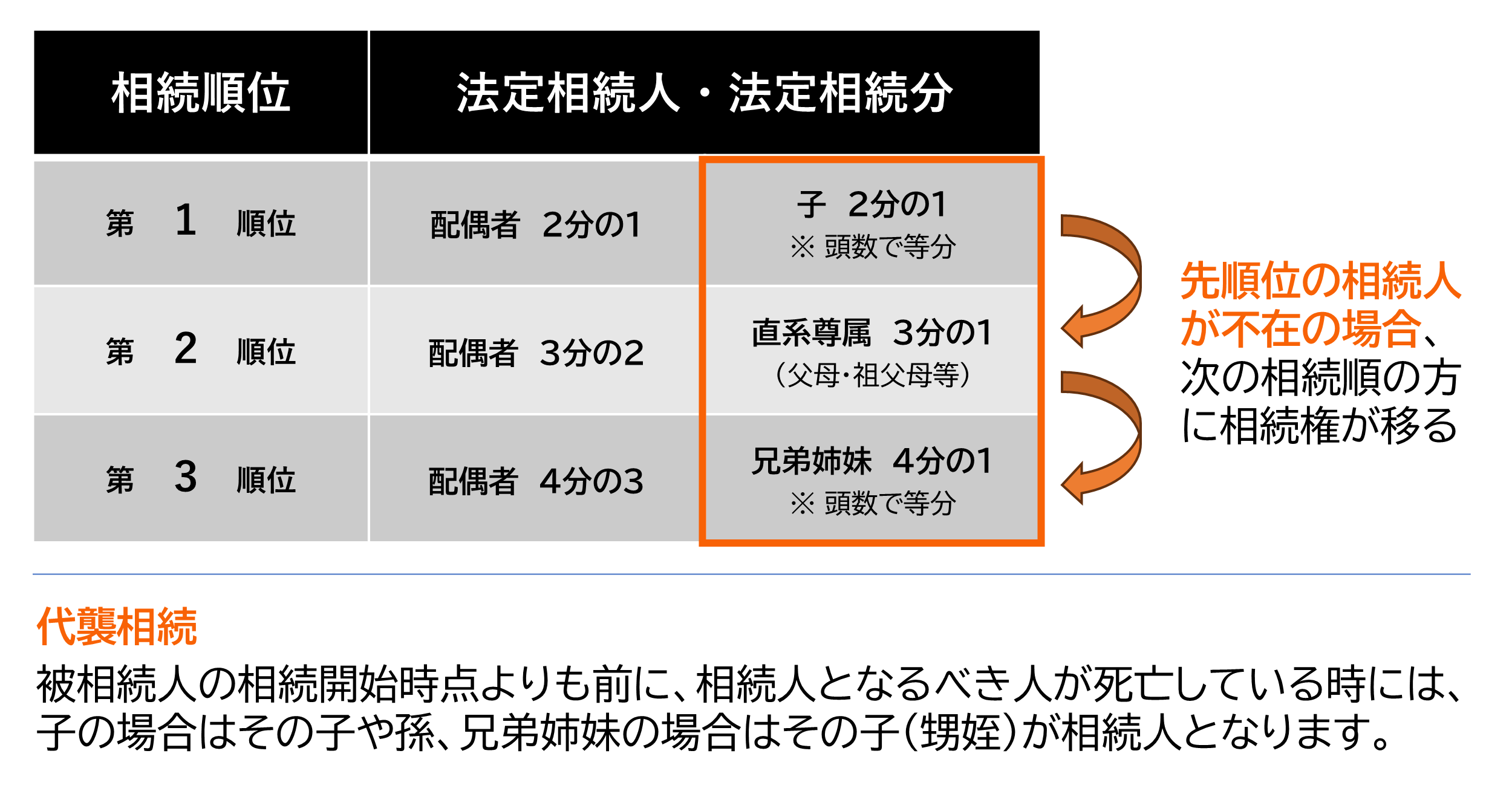

判明した事情や状況によって、相続人間で相続割合が調整されることがありますが、基本的には法律で定められた法定相続分の主張をおこなっていくことになります。

参照 法定相続分(民法900条)

話し合いが途中で行き詰まってしまったとしても、時間をとって再協議をする場合や、第三者である弁護士を入れて協議を進めることで、適切な解決の糸口が見えてくることがあります。

1-2.遺産分割調停を利用する

協議で決着がつかない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。

遺産分割について、相続人全員の合意を目指して手続きが進みます。

調停では調停委員の立ち会いのもとで話し合いが行われるため、当事者同士の対立が激しいときでも折り合いをつけやすくなるメリットがあります。

話し合いがまとまらず調停不成立になり、審判に移行した場合でも、家庭裁判所の判断を仰ぐことができます。

審判手続きは、訴訟と似た手続きで、当事者が主張やその証拠を提出し、裁判官はそれらをもとに判断をおこないます。

調停手続きをおこなう段階で、弁護士に相談される方も多くいらっしゃいます。

次にトラブル別での対処法について解説します。

2.トラブル別・不公平な相続への対応方法

相続問題の解決方法はオーダーメイド性が高いため、個別の事情により異なります。

そのため、よくある相続トラブルのパターン別で解説をしていきます。

- 特定の相続人に有利な遺言書が残されていた場合

- 遺言書の作成過程に疑問が残る場合

- 最低限保障された相続分が侵害されている場合

- 相続財産の内容を開示しない場合

- 一部の相続人にだけ生前贈与がある場合

- 財産の使い込みで問題となっている場合

なお、結論としては、少しでも疑問を感じるなら、早めに法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

相続トラブルは、税理士、司法書士、行政書士では扱いきれず、弁護士のみが唯一の相談窓口となります。

2-1.相手方に有利な遺言書がある場合

被相続人が残した遺言書に書かれていた遺産分配内容が特定の兄弟姉妹に有利な場合、他の相続人は不当と感じることでしょう。

基本的に、遺言者である故人の遺志が尊重されるため、遺言書の内容をもとに遺産分割がおこなわれます。

ただ、残された遺言書の内容や方式について、争うことができるケースがあります。

2-1-1.遺言書の有効性を確認する(遺言無効を争う)

遺言書の有効性を確認するポイントは、次の2点です。

- 遺言書作成の方式に違法性はないか

- 遺言書作成当時、遺言者に意思能力があったか

遺言書の形式要件は厳格に定められています。

例えば、自筆証書遺言の場合は全文が被相続人の自書である、日付を明記する、署名押印があるといった要件を満たさなければなりません。

これらの要件を欠くと遺言書は無効です。

■「自筆証書遺言」民法968条

・日付、氏名全文自筆(※)

・押印

■「公正証書遺言」民法969条

・証人2人以上の立会い

■「秘密証書遺言」民法970条

・遺言者が遺言書に署名し押印

・遺言者が遺言書を封筒に入れ、遺言書に用いた印鑑で封印

(※)2019年1月13日以降、民法改正により自筆証書遺言の財産目録についてパソコンやワープロでの作成することが可能になりました。

関連記事「相続トラブルで多い「遺言書の無効を争う方法」を徹底解説」

各種遺言書のケースで求められる作成形式の違法性から、遺言無効を争うための方法までを解説しています。

遺言書の作成における有効性の確認のポイント、2つ目です。

遺言作成には、遺言能力が必要です。

1)15歳以上であること

2)事理弁識能力があること

たとえば遺言書作成当時に、被相続人の認知症により判断能力が低下した状態で作成された場合には、上記2)の事理弁識能力(ものごとを理解できる能力)がないとして、無効を主張できる可能性があります。

遺言当時の意識レベルの確認は、被相続人が生前に入通院していた医療機関に対して、カルテや医師の診断書を取寄せるなどしておこないます。

ただ、入通院期間が長期に渡る場合、カルテのコピー代が高くなるため、そこまで調査すべきか慎重な判断が必要です。

また、一般の方がカルテを読み解き、意識レベルに問題があったと指摘することは難しいため、弁護士に体操を依頼することが考えられます。

もし無効の可能性が高いと判断した場合は、法的手続きを通じて遺言書の無効を正式に争い、相続分を再度見直す道を探ることになります。

なお、すでに遺言書にもとづいて遺産が相続されている場合に、どのように争っていくかは、次の記事で詳しく解説しています。

関連記事「兄弟(姉妹)が勝手に相続していた!どうすればいい?」

知らぬ間に遺言書が作成されており、それを基に遺産が処分されていたケースなど、きょうだいが勝手に処分(相続)している場合の対処法や流れについて、弁護士が解説しています。

2-1-2.遺留分の侵害があるか確認する

遺留分とは、配偶者や子、直系尊属に認められる最低限の相続分のことです。

遺留分は遺言でも、侵害することはできません。

配偶者と子

配偶者:(法定相続分)1/2×(遺留分)1/2=1/4

子ども:(法定相続分)1/2×(遺留分)1/2=1/4

配偶者と直系尊属

配偶者 :(法定相続分)2/3×(遺留分)1/2=1/3

直系尊属:(法定相続分)1/3×(遺留分)1/2=1/6

配偶者のみ : 1/2

子どものみ : 1/2

直系尊属のみ: 1/3

遺留分の侵害があるかどうかの判断は、相続財産を調査したうえで、把握できた遺産を財産評価が必要になります。

そのため、相続財産の調査範囲をどこまで広げるか、遺産総額をどのように計算するのかなど、一般の方にとっては難しい作業があり、途方に暮れることも少なくありません。

遺留分の侵害が疑われる場合、早めに弁護士に相談し対応をお願いされることをお勧めします。

当事務所でも、遺留分侵害に関する交渉、調停の実績があり対応が可能です。

ぜひお気軽にご相談ください。

なお、遺留分について次の記事でも詳しく解説しています。

2-2.財産状況を開示しない場合(財産調査)

財産の全容が把握しておかないと、具体的な遺産分配について話し合いを行うことは非常に困難です。

また、他の相続人が意図的に情報を隠している可能性や、被相続人自身が複数の口座や不動産などを密かに所有しているケースなども考えられるため、相続調査が必要になることがあります。

こうした場合には、金融機関等への情報提供依頼や名寄帳の取得などを通じて財産状況を把握することが考えられます。

特に、大きな額が動いている可能性がある場合は、弁護士などの専門家の協力を得ることでスムーズに手続きを進められるでしょう。

2-3.生前贈与(特別受益)を主張する

被相続人が生前に特定の相続人だけに多額の金銭や不動産を渡していた場合、それは「特別受益(とくべつじゅえき)」と見なされる可能性が高いです。

特別受益とは、被相続人が生前に特定の相続人に対して行った遺贈や一定の贈与のことをいいます。

参照 特別受益となる可能性のあるケース

☑ 婚姻に伴う金銭や財産の贈与(結納金、結婚式費用など)

☑ 養子縁組に伴う金銭や財産の贈与(持参金、支度金など)

☑ 住宅購入資金の援助や不動産の贈与

☑ 事業を始めるための開業資金の贈与

☑ 高額な教育費や海外留学費用の援助

☑ 生活費の援助(扶養義務の範囲を超える場合)

☑ 高級車などの高額な動産の贈与

☑ 株式や有価証券などの贈与

☑ 借金の肩代わりや債務の免除

☑ 事業用資産(会社の株式、農地など)の贈与

この制度は、相続開始時の財産に特別受益に該当する生前贈与の財産を加えた額(みなし相続財産)をもとに遺産分割をすることで公平な遺産分配を実現させるものです。

特別受益を考慮せずに遺産分割をすると、特別受益を受けなかった他の兄弟姉妹にとって不公平な結果となってしまいます。

参照 特別受益となる可能性のあるケース

特別受益がある場合、「持ち戻し」という手続きを行って各相続人の遺産額を計算します。以下にその手順を示します。

■みなし相続財産の算出

① みなし相続財産

相続開始時の財産 + 特別受益に該当する生前贈与の財産

② 各相続人の相続分の計算

・特別受益者でない相続人の相続分 = みなし相続財産 × 法定相続分

・特別受益者の相続分 = (みなし相続財産 × 法定相続分) – 特別受益の財産額

③ 具体的な計算事例

・遺産総額

7,000万円

・相続人

子:長男A、次男B、長女C(3人とも法定相続分は1/3)

・特別受益

Aに3000万円、Bに1800万円、Cに200万円(遺贈)の特別受益がある場合

計算手順:

みなし相続財産

= 7,000万円 + 3,000万円 + 1,800万円+200万円 = 1億2,000万円

各相続人の相続分(法定相続分1/3)

= 1億2,000万円 × 1/3 = 4,000万円

特別受益を控除した各相続人の具体的相続分(取り分):

A:4,000万円 – 3,000万円 = 1,000万円

B:4,000万円 – 1,800万円 = 2,200万円

C:4,000万円 – 200万円 = 3,800万円

上記の計算方法により、特別受益を考慮した上で、各相続人の公平な遺産分割が可能となります。

主張にあたっては、生前贈与の記録や証明書類をできるだけ揃えておくと有利です。

贈与税の申告記録や銀行の振込履歴などが証拠となるケースもあります。

なお、遺産相続の際に生前に贈与があったかどうかを確認する方法の一つに税務署に対しておこなう「相続税法49条開示請求」があります。

これについては、次の関連記事で詳しく解説しています。

生前贈与をおこなった際に、税務署に申告をしている場合には、その内容について情報開示を求めることができます。

2-4.寄与分を主張する

被相続人の介護や事業に貢献し、財産の維持・増加に寄与していた相続人は、その「寄与分(きよぶん)」を考慮に入れることで不公平を是正できる可能性があります。

例えば、長年にわたって介護を担っていた場合は、遺産分割の場面で、寄与分を主張することで相続分の増加を認められるかもしれません。

寄与分を主張するには、具体的な行為内容や期間、財産価値との因果関係を示す必要があります。

したがって、日々の介護記録や支出の明細などを整理しておくとよいでしょう。

ただ、寄与分には「相続開始から10年以内」しか主張できないという期間制限があるため注意が必要です(令和3年改正民法904条の3)。

ただし、次の場合には特別受益・寄与分の主張ができなくなるので注意が必要です。

① 施行時(令和5年4月1日)に既に10年を経過しているケース:令和10年4月1日以後は、特別受益・寄与分の主張ができなくなります

② 相続開始時から10年経過時が、施行時から5年を経過するとき(令和10年4月1日)よりも前に到来するケース:令和10年4月1日以後は、特別受益・寄与分主張ができなくなります。

③ 相続開始時から10年経過時が、施行時から5年を経過するときより後に到来するケース:相続開始時から10年経過時点以後は、特別受益・寄与分の主張ができなくなります。

なお、「寄与分」に似た名前の制度で「特別の寄与料」があります。

簡単に説明すると、寄与分は相続人間の公平を図るためのものであり、特別寄与料は相続人以外の親族の貢献に報いるための制度です。

参考「寄与分」と「特別の寄与料」との違い

対象者の違い

寄与分:相続人のみが主張できる

特別寄与料:相続人以外の親族(6親等以内の血族や配偶者、3親等以内の姻族)が請求できる

請求の性質

寄与分:遺産分割における相続分の増加

特別寄与料:相続人に対する金銭の支払い請求権

寄与行為の範囲

寄与分:事業に関する労務提供、財産上の給付、療養看護など

特別寄与料:無償での療養看護その他の労務提供(財産上の給付は含まれない)

期間制限

寄与分:相続開始から10年以内

特別寄与料:相続開始及び相続人を知った時から6か月以内、または相続開始から1年以内

制度の導入時期

寄与分:昭和55年の民法改正で導入

特別寄与料:平成30年(2018年)の民法改正で新設、2019年7月1日以降の相続から適用

2-5.財産の使い込みを指摘する

親と一緒に暮らす親族が、本人の認知症などにつけ込んで預金を引き出したり、高額な買い物を行ったりするケースが時折見受けられます。

これはいわゆる使い込みと呼ばれ、生前、死後ともに見られるよくあるトラブルです。

死後に遺産を使い込んでいることが判明すれば、遺産分割協議や調停手続きの中で、その金額を本来の遺産に加えた形で分割を見直すよう主張することができます。

使いこまれた親本人が生きている間に、その財産の使い込みが判明した場合、本人が不当利得返還請求や損害賠償請求をおこない被害の回復を求めることになります。

なお、親の死後は、これらの請求権は法定相続分の割合で承継されることになります。

使い込みを立証するためには、通帳の記帳履歴やクレジットカード明細、他の相続人の証言などを集める必要があります。

よくある預貯金の使い込みに関しては、次の関記事でくわしく解説しています。

関連記事「親の通帳からの使い込みは罪に問える?取り戻す方法と対策について」

親の財産の使い込みで多いケースは、預貯金の使い込みです。

引き出しやすく、消費しやすい現金は使い込みの対象になりやすく、見た目にも価値が分かりやすいため相続人間でトラブルになりがちです。

このコラムでは、特に預貯金の使い込みのトラブルの解決について解説しています。

3.まとめ

不公平な相続に直面した場合も、法律や適切な手段を駆使すれば解決の糸口は見つけられます。

兄弟姉妹間で不公平感が生じる原因は、生前からの兄弟姉妹お互いの不信感や不満が、遺言書の内容、財産の開示不足、生前贈与の有無などをきっかけに爆発するケースがよくあります。

最終的に、協議や調停などの話し合いの場で解決が図れない場合には、専門家である弁護士に相談し、法的手続きを通じて正当な権利を守る手段を取るのも一案です。

あなたや兄弟姉妹が納得できる形で相続を終えるためにも、本記事を参考に事前の対策を検討してみてください。

たちばな総合法律事務所では、遺産相続トラブルについて初回無料相談を実施しています。

メール、電話、LINEなどでご予約ください。

なお、現在「無料電話相談(10分)」もおこなっています。

弁護士がご事情を丁寧にお伺いし、① 一緒になって問題点を整理し、② 具体的な解決策の提案、③ 個別のご質問へのアドバイスなどおこなっております。

相続、借金について不安やお悩みのある方は、お気軽にお問い合わせください。

また、まとまらない遺産分割協議における相続税申告も対応可能です。

設立から約100年の歴史ある税理士法人を併設しており、元国税審判官・元国税専門官でもあった税理士実務をおこなう弁護士が、相続トラブルから相続税申告までトータル・フルサポートをさせていただきます。

弁護士にご依頼いただくことで、手続き負担、精神的な負担を大幅に軽減することが可能です。ぜひ、相続問題でお困りの方は、当事務所までご相談ください。

遺産相続 に関する解決事例

- 2025.6.16

- 腹違いの兄弟(異母兄弟・異父兄弟)の相続。相続分、トラブル事例、手続きを徹底解説

- 2025.6.12

- 保証債務の相続はどうなる?基本から具体的対策まで徹底解説

- 2025.6.11

- 内縁の妻(夫・パートナー)は財産を相続できる?法律から見る確実な相続対策と生活保障

- 2025.6.10

- 遺産相続で誰も何も言ってこない…放置は危険!理由と今すぐできる対処法を弁護士が徹底解説

- 2025.5.22

- 養子縁組の条件を徹底解説!普通養子縁組・特別養子縁組の違いから手続き・費用まで