大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404

近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

妻に全財産を相続させる遺言書の書き方と、法的リスクへの対処法

妻に全財産を相続させる遺言書の書き方と法的リスクへの対処法

妻に全財産を遺す内容の遺言書は、相続トラブルを招く可能性があります。

相続人同士の紛争を防ぐうえで、注意すべきポイントについて解説します。

1.妻に全財産を残す場合のリスク

遺言書で遺産分割内容を指定している場合、相続の際にその内容が優先されます。

そのため、「すべての財産を妻に相続させる」ことは基本的に可能です。

ただし、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人には、法律上認められた「最低限の相続分」があります。これを「遺留分(いりゅうぶん)」と言います。

他の法定相続人がいる場合、遺留分を請求されることがあり、せっかく用意した遺言書がそのままの形で実現しないリスクが潜んでいます。

さらに、相続税も懸念事項です。

妻に全財産を残す形で大きな財産を移転する場合、配偶者の税額軽減制度があるとはいえ、資産の種類や評価額によっては税負担が予想以上に大きくなることがあります。

遺言書の作成段階で弁護士や税理士といった専門家への相談や、あらかじめ納税資金を想定した対策も欠かせません。

具体的なリスクについて、説明します。

1-1.遺留分の問題

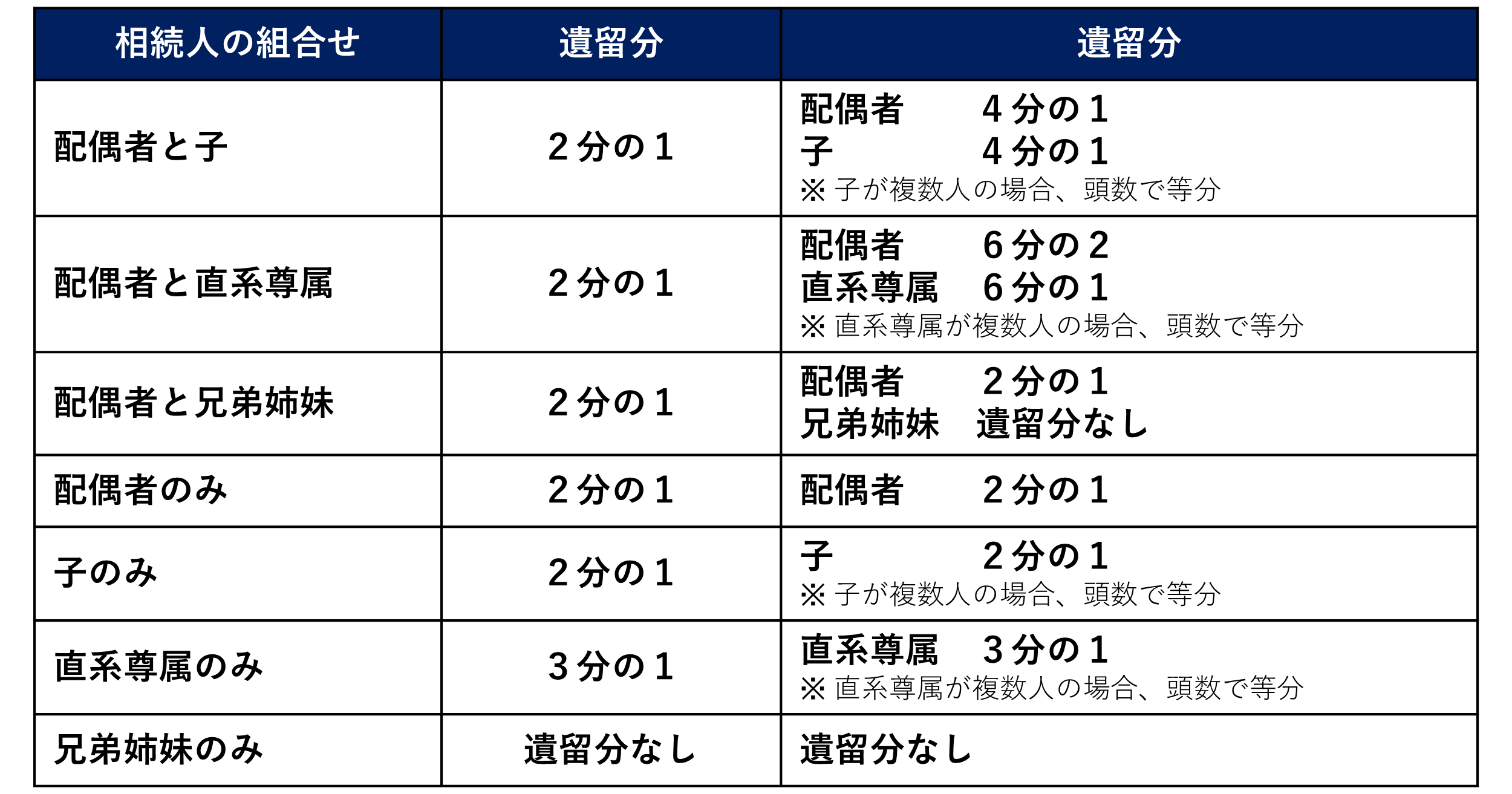

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹を除く相続人に認められた最低限の相続分のことです。

被相続人の子ども、父母・祖父母などが遺留分権利者となります。

参照 遺留分の割合

たとえ遺言書で「妻に全財産を相続させる」と明記していたとしても、他の相続人が遺留分を請求すれば、遺言書の内容が修正される可能性があります。

1-2.遺留分の対策

遺留分の割合は法律で決まっているため、一方的にその権利を否定できません。

そのため、生前にトラブルの芽をつむには遺留分を考慮した対策が必要となります。

遺言書を書く前に、自分の遺産を引き継ぐことになる推定相続人とその遺留分を正確に把握しておくことが大切です。

妻に多くの財産を残したい場合、遺留分を持つ他の相続人からの請求をどう回避または最小限に抑えるかが大きな課題になります。

具体的には、他の相続人にもある程度の財産を渡す方法や、生命保険など遺産分割の対象外となる手段を活用する方法などが考えられます。

こうした対策を複数組み合わせることで、より高い確率で妻に財産を集中させられるようになるでしょう。

また、後述の付言事項を活用して、ご自身の死後相続人となる「推定相続人」に対して生前から自分の意思を丁寧に伝えることで、他の相続人が遺留分請求をする気持ちを和らげることもできます。

付言事項の記載をおこなうことは必ずしも法的義務はありませんが、人間関係の摩擦を減らす意味でも重要な役割を果たすことがあります。

1-2-1.対策① 生前贈与

遺留分侵害額請求へのリスク対策のひとつは生前贈与です。

生前贈与とは、財産を生前に妻へ譲渡しておく方法です。

この方法を取ることで、亡くなった時点での遺産は相対的に少なくなるため、遺留分請求の対象となる財産規模が縮小される可能性があります。

ただし生前贈与には贈与税が発生する場合もあり、どれだけ贈与してよいかは税負担との兼ね合いを考える必要があります。

安易に大量の贈与をすると、相続のメリットが損なわれることがあります。

生前贈与を検討する際には、妻の受け取り資産がどのように評価されるのか、贈与税との兼ね合いで最適な時期や金額はどの程度か、専門家に相談することでリスクを最小限にすることができます。

また、相続人間で公平な遺産分割を実現するための法的な制度として「特別受益」と呼ばれる制度があります。

特別受益とは、相続人の中で、亡くなった人(被相続人)から特別に利益を受けた人がいる場合のことを指します。具体的には、遺言書による贈与(遺贈)や、生前贈与により財産を受けた場合のことです。

遺産分割の場面で、こうした特別受益の存在を考慮せずに、残った財産をもとに遺産分配をすると不公平が生じてしまいます。

そのため、被相続人から特別に財産をもらっていた人がいる場合、その分を考慮して相続分を調整します。

つまり、妻への生前贈与が特別受益に当たるとして、他の相続人であり遺留分権利者から指摘を受け、遺産の計算に含めて考えられることになると、生前贈与をした意義が低くなる可能性があります。

ただし、平成30年改正により、相続開始前10年を超える贈与については原則として、遺留分の基礎となる財産となる贈与に含まれないことになりました。(1044条1項、3項)

配偶者への全財産の相続に対して、遺留分を主張したい方においては、この点ご注意ください。

1-2-2.対策② 生命保険契約の利用

生命保険金は受取人固有の財産とみなされるため、遺産分割の対象から除外されます。

つまり、遺産分割の対象ではないため、遺留分侵害額請求の対象にもなりません。

例えば妻を受取人に設定した生命保険に加入しておけば、他の相続人が遺留分を主張しても、保険金までは請求できません。

ただし、裁判所の事例(判例)の中には、生命保険契約を利用した保険金の支払いについて、特別受益に準じて考える(遺産分割の元となる遺産額に含めて計算しなおす:持ち戻し)と判断したものがあります。

したがって、基本的に生命保険契約の保険金は遺産分割の対象にならないとはいえ、保険金の額、保険金の額の遺産に対する比率や保険金受取人と被相続人との関係などを踏まえて、よく検討する必要があります。

なお、生命保険金の受け取りに際して、場合によっては贈与税などの税金がかかることがあります。そのため、贈与税の支払い負担を考慮して契約することが重要です。

また、贈与税と相続税を比較検討した場合に、配偶者控除や特例措置といった税制上の優遇措置を利用して相続により受け取る方が、税負担が低くなる可能性が高いため、この税負担の点については、税理士や弁護士に相談しながら検討すると良いでしょう。

1-2-3.対策③ 他相続人にも遺産分配する

妻以外の相続人に対して限定的にでも財産を分配することで、遺留分請求を回避が期待できるかもしれません。

一切の財産を承継させないのではなく、遺留分に相当する程度の財産を承継させることもひとつです。

死後に残す妻と他相続人との間で、無用なトラブルを発生させるリスクを除外しておきたい、のであれば他相続人にも最低限の相続をさせる内容を残すことを検討されても良いでしょう。

例えば、わずかながら預貯金を分配する、あるいは特定の不動産を共有させるなどが考えられます。相続人の数や関係性によって、その配慮の仕方は異なるでしょう。

財産分配の方針をどう定めるかは、家族構成や財産の総額だけでなく、将来的な経済状況も踏まえた判断が必要になると考えられます。

1-2-4.対策④ 付言事項の活用

付言事項とは、遺言者が法的拘束力のない内容を遺言書の補足として記載する部分のことです。

例えば、付言事項として「なぜ妻に財産を相続させたいのか」などの真意を詳しく書くことで、他の相続人に配慮を求めることができます。

遺言者の想いや背景を明確に示すことで、相続人らに対する不満や猜疑心をやわらげることができ、遺留分請求を回避する助けにもなります。

トラブルを未然に防ぐためにも、自分の言葉でしっかりと理由を補足しましょう。

付言事項に記載する内容は自由度が高いので、家族に宛てた感謝や今後の希望などを書き添えるのも良いでしょう。

1-2-5.対策⑤ 弁護士を遺言執行者に選任

あなたの意向をくんだ遺言の内容を確実かつ円満に実行するために、弁護士などの専門家を遺言執行者に指名する方法があります。

遺言執行者は、遺言の内容に従って相続手続きを進める重要な役割を担い、円滑な相続をサポートしてくれます。

特に、遺言書の記載が複雑である場合や、遺留分請求のリスクが高いと考えられるケースでは、専門家が仲介することで相続人間の衝突を未然に防ぎやすくなります。

費用は発生しますが、結果的にトラブル回避につながる意義は大きいでしょう。

遺言執行者を選ぶ際には、相続の分野に詳しい弁護士であることや、家族とのコミュニケーションを丁寧に行ってくれるかといった点も重要です。

信頼できる専門家を見つけることで、安心して遺言書を作成・保管、執行までを任せることができます。

1-3.相続税の問題(納税資金の準備、節税)

妻に全財産を残す場合、基礎控除額(相続税がかからないライン)を超える場合、相続税が発生します。

ただ、配偶者に対して相続税の税額軽減制度もあるため、通常よりは税負担が軽減されることが多いですが、それでも課税対象となる場合、あらかじめ税理士に相談するなどして想定される相続税額の試算や、納税資金を準備しておくようにしておくことが大切です。

相続税申告は、死亡から10か月以内に申告と納付を済ませる必要があります。

そのため、特に不動産など換金性が低い資産が多いと、納税資金の確保が難しくなるケースがあります。生前に現金化や投資商品の整理をしておくなど、相続が発生した際にスムーズに納税ができる体制を作っておくことが大切です。

また、贈与や保険の活用などを組み合わせることで、相続税の節税対策を図ることも可能です。

相続人にとって負担がどの程度かかるかをあらかじめ把握し、必要に応じて専門家と連携しながら最適なプランを選択しましょう。

2.妻に全財産を残す場合の遺言書の書き方

妻に全財産を残す内容の遺言書を作るためには、財産を正確に特定し、遺留分や形式面などの法的要件を踏まえる必要があります。

形式を誤ると、せっかく書いた遺言書が法的に無効になるリスクもあるため注意が必要です。

万が一、遺言書が無効になった場合、相続人全員による遺産分割協議をおこなうことになります。

妻に全財産を相続させる遺言を書きたい場合、まずは自分の所有する財産をしっかり把握することが大切です。

不動産や預貯金はもちろんのこと、株式や投資信託、さらに価値がある動産などについてももれなくリストアップしましょう。

また、遺言書の形式には自筆証書遺言や公正証書遺言など複数の種類があります。

どの方式を選ぶかによって、手間や費用、安全性が異なりますので、自身のライフスタイルや財産状況に合った選択をすることが望ましいです。

特に、遺言書をどのように保管するかは重要なポイントです。

自筆証書遺言の場合、遺言者の死後に見つからず内容が執行されないリスクもあります。公正証書遺言なら公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配が少なく安心です。

上記の点について、くわしく解説します。

2-1.遺言書作成時の注意点

遺言書を作成するときは、記載する内容だけでなく、書き方や署名・押印といった形式的要件も重要です。

これらの要件に不備があると、遺言書全体が無効になってしまうリスクがあります。

まず、自分の財産をどのように妻へ渡すのかを明確にするために、財産の特定や分配方法を正確に記載しなければなりません。

中途半端な表現では法的な効力が揺らぎやすくなるため注意が必要です。

また、書式や署名・押印以外にも、内容の訂正方法や日付の記載など細かい規定があります。これらを守りつつ自分の思いを正しく反映させるために、専門家のアドバイスを受けると安心です。

2-1-1.全財産を特定して記載

「妻に全財産を相続させる」と書くだけでは、不動産や金融資産の範囲があいまいになり、紛争の火種になる可能性があります。

預金口座であれば銀行名や支店名、口座番号を記載し、不動産であれば登記簿に載っている正式な住所地番や地目などを記載することが重要です。

財産の一覧表(財産目録)をあらかじめ作成し、遺言書に別紙として添付するなどして「後記財産目録記載の財産を相続させる」と書くこともできます。

なお、相続後の預貯金口座の解約、不動産の登記名義の変更などの遺産整理手続きでは、対象となる財産が遺言書に正確に特定され記載されていることで、そのまま相続を証明する資料として利用できます。

この点においても、いくら全財産を相続させるとはいえ、個別具体的に財産を特定しておくことは大切です。

また、時間の経過とともに財産内容が変わる場合もあるため、定期的に遺言書や財産目録の内容について見直しを行うと良いでしょう。

必要に応じて遺言書自体を加筆・変更して、常に最新の状況に合った記載をすることが大切です。

2-2.遺言書作成の3つの方法

遺言書の主な作成方法には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3つがあります。

どれを選ぶかによって、手続きの手間や費用、保管の方法が変わるので、作成前にそれぞれの特徴を理解しましょう。

自筆証書遺言は費用がかからない反面、紛失や改ざん、形式不備のリスクが高いとされています。

秘密証書遺言は内容を秘密にできるメリットがありますが、厳格な手続きが求められるため注意が必要です。

公正証書遺言は公証人が関与し、公証役場に保管されるので安心感が高いですが、作成費用が発生します。

自身の状況や家族構成、財産額などを考えて最適な方法を選択しましょう。

2-3.「自筆証書遺言」を法的に有効に作成する方法

自筆証書遺言は、遺言者が全文を手書きで作成し、署名・押印までする方式です。

比較的手軽に作成できるため利用者も多いですが、その分形式不備や紛失のリスクもあります。

法律で定められた要件としては、日付の明記、遺言書すべての自筆、訂正箇所の書き直し手続きなどが挙げられます。これらを一つでも怠ると、無効と判断されるおそれがあります。

1.遺言者本人による全文自筆

※ 平成31年1月13日以降に作成する自筆証書遺言について、財産目録の全部または一部を別紙で添付する時は、自署しなくてもよくなりました。

財産目録の作成・添付については署名押印をすることの他に、特に法律上の定めは無く、パソコンで作成しても他人に作成を依頼することもできます。

2.作成日付を自筆

※ 「令和元年3月11日」などのような形式で正確な日付で記載します。

3.遺言者本人が氏名を自筆

4.遺言者本人が押印

5.遺言書の加筆修正の変更(訂正)が民法上のルールにしたがっていること

なお、最近は法務局で自筆証書遺言の保管制度も始まっており、作成後の改ざん・紛失を防ぐための選択肢として利用されています(ただし、保管してもらうための手数料や、法務局に出向く手間はあります。)。

2-4.「秘密証書遺言」を法的に有効に作成する方法

秘密証書遺言は、遺言書の内容を公開したくない場合に有効な作成方法です。

秘密証書遺言は、公証役場で作成します。

遺言者が遺言書を作成し、署名押印します。

その後、封筒に入れ、封印したうえで遺言書と同じ印鑑で封をした個所に押印します。

封筒に入れた遺言書を公証役場に持参し、公証人や証人の立ち会いのもとで手続きをします。

メリットは内容を他人に知られずに済む点ですが、手続きが煩雑であること、中身が有効かどうかは遺言者の内容次第というリスクも抱えています(公証人や証人の立会いは、遺言書の内容を法的に有効であると証明するためのものではありません)。

誤った形式で作成されていると、封を開けた後に無効と判明する場合もあります。

秘密証書遺言の手続きを行う際は、公証人役場で必要書類をしっかり確認し、証人も予定通りに同席させるなどの下準備が欠かせません。

2-5.「公正証書遺言」を法的に有効に作成する方法

公正証書遺言は、公証人が遺言書を作成し、公証役場で保管する方式です。

作成費用はかかりますが、紛失や改ざんのリスクが低く、相続開始後の手続きも比較的スムーズに進みます。

作成手続きでは、遺言者が公証人と打ち合わせを行い、証人2名の立ち会いが必要です。

財産内容をすべて正確に伝えなければならないため、事前準備として財産の目録をきちんと用意しておきましょう。

また、公証人に支払う手数料は遺言する財産額によって変動することがあります。

大きな財産を遺言書に記載する場合は、その分の費用を見込んだうえで計画を立てることが重要です。

3.遺言書作成の流れ

遺言書を作成するには、財産の把握や文案の検討、公証人役場での手続きなど、いくつかのステップを踏む必要があります。

スムーズに進めるため、一連の流れを最初に把握しておきましょう。

まずは自分の財産をリストアップし、相続人と遺留分の有無を確認します。

そのうえで、どの遺言方式を選ぶかを決めたら、遺言書の文案を作成してみましょう。

自筆証書遺言なら自身で手書きし、公正証書遺言なら公証人との打ち合わせを進めます。

公正証書遺言を選ぶ場合は、予約をして公証役場に行き、必要書類や証人をそろえて手続きを行います。

秘密証書遺言の場合は、文案を作成した後に封をして公証役場で手続き終了となります。

最後に、完成した遺言書をしっかり保管し、定期的に内容を見直すようにします。

家族構成や財産状況が変わったときに、すぐに修正を行うことで、常に有効な遺言を維持することができます。

4.妻に全財産を残す場合の遺言書サンプル(ダウンロード可能)

実際に活用できる遺言書のサンプルを用意しました。

形式の違いによって使い勝手が変わりますので、ご自身の状況に合わせて編集・利用してください。

サンプルをベースにカスタマイズする際は、遺言書の方式(自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言)の要件を満たすように書き直してください。

サンプル通りに書けば必ず適法でというわけではなく、自分の財産内容や法的要件を踏まえた修正が必要です。

そのため、不備がないか専門家に確認することが望ましいです。

遺言書

第1条 遺言者は、別紙財産目録記載の財産を妻〇〇〇〇(令和●年●月●日生)に相続させる。

第2条 遺言者は、長男〇〇〇〇に対し、令和●年●月●日に、長男〇〇〇〇が独立開業する際の資金として5,000万円を贈与した。これ以外にも、結婚資金や自宅購入資金の援助などもおこなっているため、この事情を考慮し、長男〇〇〇〇には相続分なしとしたものである。

令和●年●月●日

●県●町●●●●●●

遺言者 ●●●●(印)

別紙

財産目録

(1)土地

所 在 ●県●市●町●丁目

地 番 ●●番●●

地 目 宅地

地 積 ●●.●●平方メートル

(2)建物

所 在 ●県●市●町●丁目

家屋番号 ●●番●●

地 目 居宅

構 造 木造瓦葺平家建

床 面 積 ●●.●●平方メートル

(3)預貯金・債権等

遺言者名義の次の預金債権

●●銀行●●支店 普通預金 口座番号●●●●●●●

●●銀行●●支店 普通預金 口座番号●●●●●●●

●●銀行●●支店 普通預金 口座番号●●●●●●●

(4)証券・株式

管理金融機関 ●●●●

取扱支店 ●●●●

口座番号 ●●●●

銘 柄 ●●国債(変動・●年)

銘柄コード ●●●●●●●●●●●●●●●

額 面 ●●●●円

管理金融機関 ●●●●証券株式会社

取扱支店 ●●●●支店

口座番号 ●●●●

銘 柄 ●●株式会社普通株式

コード番号 ●●●●●●●●●●●●●●●

数 量 ●●●株

(5)自動車

登録番号 神戸●●あ●●●●

種 別 普通

用 途 乗用

自家用、事業用の別 自家用

車 名 ●●●●

型 式 ●●-●●●●

車台番号 ●●-●●●●

原動機の型式 ●●●●

使用の本拠の位置 ●県●町●番●号

4-1. 妻に全財産を残す場合の遺言書サンプル(Word版)

4-2. 妻に全財産を残す場合の遺言書サンプル(PDF版)

5.まとめ(遺言書トラブルの予防)

妻に全財産を残す遺言書を作成するうえでは、遺言書の形式や遺留分への配慮、相続税対策などの多角的な検討が不可欠であることを説明しました。

遺言書は、財産の分配についての遺言者の意志を確実に残すための大切な書類です。

しかし、書き方や内容を誤ると、残された家族が相続の段階で思わぬ苦労を強いられる可能性があります。

法的リスクや節税面を理解し、必要に応じて弁護士の力を借りることをおすすめします。

妻に全財産を残したいという意志がある場合、遺留分を含む他の相続人の権利にも目を配りつつ、なるべくスムーズに遺産が移転できるよう準備することが重要です。

相続人間の関係性を考慮しながら、生命保険や生前贈与など、複数の対策を組み合わせることが効果的でしょう。

トラブルを予防しつつ、心から納得できる内容の遺言書を作成し、安心して将来を迎えられるように準備を進めてください。

たちばな総合法律事務所では、遺言書作成についての法律相談を初回無料にておこなっております。

弁護士がご事情を丁寧にお伺いし、① 一緒になって問題点を整理し、② 具体的な解決策の提案、③ 個別のご質問へのアドバイスなどおこなっております。

相続、借金について不安やお悩みのある方は、ぜひお気軽にお問合せください。

なお、現在「無料電話相談(10分)」もおこなっています。

まずは、メール、電話、LINEなどでご予約ください。

遺産相続 に関する解決事例

- 2025.6.16

- 腹違いの兄弟(異母兄弟・異父兄弟)の相続。相続分、トラブル事例、手続きを徹底解説

- 2025.6.12

- 保証債務の相続はどうなる?基本から具体的対策まで徹底解説

- 2025.6.11

- 内縁の妻(夫・パートナー)は財産を相続できる?法律から見る確実な相続対策と生活保障

- 2025.6.10

- 遺産相続で誰も何も言ってこない…放置は危険!理由と今すぐできる対処法を弁護士が徹底解説

- 2025.5.22

- 養子縁組の条件を徹底解説!普通養子縁組・特別養子縁組の違いから手続き・費用まで