大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404

近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

父の遺産を母が独り占めできる?相続トラブルの回避策を徹底解説

父の遺産を母が独り占めできる?相続トラブルの回避策を徹底解説

父が亡くなった後、残された母親が「遺産はすべて私が相続します」と主張するケースがあります。

長年連れ添った配偶者として、それを当然の権利と考える母親もいるでしょう。

その一方で、法定相続人である子供としては、「本当にそれで問題ないのだろうか?」と不安や疑問を感じるはずです。

多くの場合、母親は「今後の生活のため」「実家や土地を守るため」といった理由を挙げますが、他の相続人の同意なく一方的に遺産を独り占めすることは、深刻な相続トラブルの原因となります。

この記事では、以下の点を詳しく解説します。

ポイント解説

- ✔ 母が父の遺産を独り占めすることは法的に可能なのか

- ✔ 独り占めが疑われる場合に、子供として取るべき具体的な対策

- ✔ 母親と感情的にならずに問題を解決するためのステップ

- ✔ 法的手続きによる解決をはかる場合の注意点

1. 父の遺産相続と母の独り占めがトラブルになる理由

相続では、親族の意向だけで進めるのではなく、法律上定められた手続きとルールを守る必要があります。

1-1. 家族構成と法定相続分の基礎

父が亡くなった場合、誰が相続人になるか(法定相続人)、そしてそれぞれの相続人が受け取れる遺産の割合(法定相続分)は、民法で定められています。

まず、配偶者である母親は常に相続人となります(民法第890条)。

そして、相続人には優先順位があり、子供がいる場合は、子供が第1順位の相続人です(民法第887条)。

法定相続分の割合は、相続人の組み合わせによって決まります(民法第900条)。

法定相続分の具体例

- 相続人が母と子供の場合

-

- 母が2分の1、子供が2分の1

- 子供が複数いる場合(例:長男と次男)、子供の相続分である2分の1を、さらに人数で等分します(この例では、それぞれが全体の4分の1ずつ)。

- 相続人が母のみ(子供や孫、父母、兄弟姉妹がいない)の場合

-

- 母がすべて相続

- 相続人が母と父の父母(祖父母)の場合

-

- 母が3分の2、父母が3分の1

- 相続人が母と父の兄弟姉妹の場合

-

- 母が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

このように、法律上、子供がいる限り、母親が自動的に遺産を100%相続することはありません。

母親がすべての財産を相続するためには、後述する手続きや、子供たち全員からの同意が必要になります。

知っておきたい関連知識:特別受益と寄与分

法定相続分通りに分けるのが原則ですが、相続人間の公平性を保つために「特別受益」と「寄与分」という制度があります。

これらは、遺産分割の話し合いで非常に重要になります。

基本的な知識として押さえておきましょう。

特別受益(とくべつじゅえき)

特別受益とは、一部の相続人だけが、被相続人(今回は父親)から生前に受けた特別な利益(生前贈与)のことです(民法第903条)。

例えば、「長男だけが実家の購入資金として多額のお金を援助してもらっていた」「特定の子供だけが大学の学費や留学費用を出してもらっていた」といったケースが該当します。

この贈与は、事実上の「遺産の前渡し」とみなされ、遺産分割の際にその分を差し引いて計算することで、他の相続人との公平を図ります。

母が父から多額の生前贈与を受けていた場合も、特別受益として主張できる可能性があります。

寄与分(きよぶん)

寄与分とは、被相続人(父親)の財産の維持または増加に特別な貢献をした相続人が、その貢献度に応じて法定相続分以上の財産を受け取れる制度です(民法第904条の2)。

例えば、「長男が父親の事業を無給で手伝い、財産を増やした」「子供の一人が父親の介護に尽力し、介護費用の支出を抑えた」といったケースが考えられます。

この貢献度は、遺産分割協議で主張し、相続人全員の合意を得る必要があります。

これらの制度は、遺産の分け方を決める上で大きな影響を与えるため、心当たりがある場合は専門家への相談をおすすめします。

2. 母親と冷静に話し合うための準備と注意点

いきなり法的な手続きを考える前に、まずは母親と冷静に話し合う機会を持つことが重要です。

- 話し合いの前の準備

- 遺産の内容を把握する

分かる範囲で構わないので、父親名義の預貯金、不動産(実家や土地など)、有価証券、生命保険などをリストアップしましょう。

財産の全体像が見えると、話し合いの論点が明確になります。 - 自分の希望を整理する

法定相続分を主張するのか、母親の生活を考慮して譲歩する点はあるのか、自分自身の考えをまとめておきましょう。

- 他の兄弟姉妹と連携する

もし兄弟姉妹がいるなら、事前に連絡を取り、足並みをそろえておくことが大切です。

一人で立ち向かうよりも、複数人で協力する方が母親への説得力が増します。

- 遺産の内容を把握する

- 話し合い当日の注意点

- 感情的にならない

「独り占めするなんてひどい」といった感情的な言葉は避けましょう。

相手を責め過ぎると交渉が進まなくなる可能性があります。 - 母親の言い分を傾聴する

まずは母親がなぜ全財産を相続したいのか、その理由や不安を丁寧に聞きましょう。

相手の気持ちを理解しようと努めることで、対話の糸口が見つかることがあります。 - 法的な権利を冷静に伝える

法律では、子供にも相続する権利が認められている」という事実を、客観的な情報として冷静に伝えましょう。

権利を主張することは、決して親不孝ではありません。 - 一度で決めようとしない

話し合いが平行線をたどるようであれば、無理にその場で結論を出そうとせず、「少し時間を置いてまた話そう」と提案するのも一つの手です。

- 感情的にならない

もし、当事者同士での話し合いが難しい、あるいは母親が全く聞く耳を持たないという場合には、次のステップとして専門家への相談を検討することになります。

3. 母がすべて相続可能になるケースとその条件

母が父の遺産を全て相続できるのは、次のケースが考えられます。

3-1. 遺言書に「すべて母に相続させる」と記載されている場合

被相続人である父が、生前に法律に則った有効な遺言書を作成しており、その中で「全財産を妻(母)に相続させる」と指定している場合、原則としてその遺言の内容が優先されます。

ただし、この場合でも子供の権利が完全に失われるわけではありません。

ここで重要になるのが「遺留分(いりゅうぶん)」という制度です。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(今回のケースでは子供)に保障された、最低限の遺産の取り分のことです(民法第1042条)。

遺言によっても、この遺留分を侵害することはできません。

子供の遺留分は、法定相続分のさらに2分の1です。

例えば、相続人が母と子供一人の場合、子供の法定相続分は2分の1なので、その遺留分は「2分の1 × 2分の1 = 4分の1」となります。

遺言によって自分の遺留分が侵害されている場合、「遺留分侵害額請求」をおこないます。

侵害された分に相当する金銭を母親に請求することができます。

この請求には時効があり、相続の開始と遺留分侵害を知った時から1年以内、または相続開始から10年が経過すると権利が消滅してしまうため(民法第1048条)、注意が必要です。

また、遺言書自体が法的に無効となる可能性がないかも確認が必要です。

署名や押印の不備、認知症などで父親に十分な意思能力がなかった疑いがある場合など、形式面や作成時の状況次第では「遺言無効確認訴訟」で争う余地があります。

母がすべて相続するとしても、トラブルを回避するためには遺言書が有効であることの裏付けが重要です。

3-2. 相続人全員が同意する場合

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議をおこないます。

母以外の相続人全員が合意すれば、母が単独で相続する形をとることが可能です。

この合意は、口約束だけで済ませず、その結果を「遺産分割協議書」という書面を作成し、相続人全員が署名・捺印することが一般的です。

一度遺産分割協議書に署名・捺印してしまうと、原則として後からやり直すことはできません。

そのため、同意する前によく考える必要があります。

なお、母親に単独相続後に二次相続の問題が発生する可能性がある場合、短期的にはスムーズに見えたとしても長期的な税負担や将来のトラブルを考慮して慎重に判断することが求められるケースもあります。

遺産分割協議書に署名捺印する前に、一度専門家である弁護士に相談しアドバイスを受けておくと安心です。

3-3.母以外の相続人全員が相続放棄をした場合

家庭裁判所に相続放棄手続きにより、母以外の相続人が不在となった場合には、母のみが父の遺産を独り占めすることになります。

原則として、相続放棄は撤回できません。

資産だけでなく、負債についてもしっかりと相続財産調査をおこない、相続するかの判断をおこなうようにしましょう。

4. 母が父の遺産を独り占めした際のリスクとデメリット

母がすべての財産を相続することで、将来的に思わぬ負担やトラブルを招くことがあります。

4-1. 二次相続の税負担が増える可能性

母一人が相続した後に死亡し、その二次相続時に子どもが支払う相続税が大幅に増える可能性があります。

父から母へ財産が一括で相続された場合(これを一次相続と呼びます)、多くの場合、相続税はかかりません。

これは「配偶者の税額軽減」という特例(相続税法第19条の2)があり、配偶者は最低でも1億6,000万円までは相続税がかからないためです。

しかし、問題はその後、母が亡くなった時の相続(二次相続)です。

父の財産をすべて受け継いだ母の相続財産は、非常に大きな金額になります。

子供たちがその財産を相続する二次相続では、配偶者の税額軽減は使えません。

また、相続税の基礎控除額も、一次相続時より法定相続人の数が減る分、少なくなります。

結果として、一次相続と二次相続をトータルで見た場合、一次相続で子供もある程度相続しておいた方が、最終的な税金の支払額が少なくなるケースがあるため注意が必要です。

納税資金を準備できず、実家の土地を売却しなければならなくなるなど、経済的なリスクが生じることもあります。

4-2. 隠し財産や使い込みによる後々の紛争

母が使い込みや隠し財産をおこなっていると疑われる状況では、一度疑念が生じると家族間の信頼が大きく損なわれかねません。

母が独断で口座から資金を引き出していたり、不動産の売却代金を他の相続人に知らせずに使っていた場合、事後にトラブルが表面化しやすいです。

特に子どもたちが財産把握の手段を持たない場合、実態をつかみにくく、気づいたときには大きな損失が出ているケースもあります。

このような使い込みや遺産隠しの発覚は、家族間の信頼関係を根本から覆し、修復不可能な亀裂を生む可能性があります。

早い段階で財産のリストアップ(財産目録の作成)を行い、相続人全員で情報を共有し、透明性を確保することが紛争予防の第一歩となります。

5. 母が父の遺産を隠している・使い込んでいる場合の対処法

母による遺産の隠しや使い込みが疑われる場合、感情的に問い詰めるのではなく、冷静に証拠を集め、適切な手段を講じる必要があります。

まずは、相続財産を正確に調査することから始めます。

母親の協力が得られなくても、相続人であれば以下のような調査が可能です。

不動産

市区町村の役所で「名寄帳(なよせちょう)」を取得すれば、父親がその自治体内に所有していた不動産の一覧を確認できます。

預貯金

金融機関に「残高証明書」や「取引履歴」の発行を請求します。

取引履歴から、保有口座、財産が判明する場合があります。

有価証券

上場株式については、証券保管振替機構に対して証券会社等を確認します。

その後、証券会社に問い合わせて、保有株式や取引履歴等の開示を求めます。

疑いを持ったまま感情的に母と対立してしまうと、話し合いは長期化し、問題解決がより困難になることもあります。

必要に応じて専門家を交えながら手続きを進めることで、公正な相続を実現すための準備を進めていきましょう。

5-1. 預貯金の凍結と取引履歴の調査

父親の死亡を金融機関に連絡すると、その口座名義人の口座は直ちに凍結されます。

一度凍結された口座からは、遺産分割協議がまとまるか、法的な手続きを経るまで、原則として誰もお金を引き出すことはできません。

これにより、母親によるこれ以上の使い込みを防ぐことができます。

次に重要なのが「取引履歴」の開示請求です。

これは、相続人であれば単独でおこなうことができます。

金融機関において過去10年分の履歴が保管されています。

これらを取り寄せ、以下の点を確認しましょう。

- 父の死亡直前・直後の不自然な高額出金

- 使途不明の定期的な出金

- 母親や特定の兄弟姉妹の口座への送金履歴

- 証券会社等の入出金

これらの履歴から、不審な資金の動きが見つかれば、それが使い込みを追及するための有力な証拠となります。

5-2. 遺産の使い込みを証明するための手続き

母が財産を勝手に処分していた事実が明らかになった場合、その財産の返還を求める法的な手段があります。

主な請求方法として、「不当利得返還請求」と「不法行為に基づく損害賠償請求」の2つがあります。

不当利得返還請求(ふとうりとくへんかんせいきゅう)

法律上の原因なく、他人の財産によって利益を得た者に対し、その利益の返還を求める請求です(民法第703条)。

使い込みのケースでは、母親が引き出したお金を返すよう求めることになります。

時効は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年です。

不法行為に基づく損害賠償請求

故意または過失によって他人の権利を侵害した者に対し、それによって生じた損害の賠償を求める請求です(民法第709条)。

時効は、損害および加害者を知った時から3年(または5年)、または不法行為の時から20年です。

どちらの請求をおこなうかは、具体的な状況や証拠の有無によって判断します。

ただ、夫婦間には婚姻費用の分担義務(民法760条)といった被相続人(夫)の承諾がなかったとしても、具体的事例によっては、妻(母)に預金等の引き出し権限が認められる場合があります。

この場合には引き出しに違法性がなく不法行為も否定され、引き出しに法律上の原因がないとはいえず不当利得も否定される場合がありますので、慎重に検討する必要があります。

まずは内容証明郵便で返還を請求し、話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるか、地方裁判所に民事訴訟を提起することになります。

これらの手続きは非常に専門的であるため、弁護士への相談が不可欠です。

6. 母による独り占めを防ぐための方法

母の独占を阻止し、公平な分割を実現するためには、法律上の権利行使が重要です。

父の遺産を母が単独で相続してしまうケースでも、法律的に救済の道が用意されています。

遺留分侵害額請求や遺言無効確認訴訟といった手段を適切に活用すれば、子どもたちの権利を守ることができるでしょう。

これらの手続きには期限や要件があるため、早めに専門家へ相談することでスムーズに進められます。

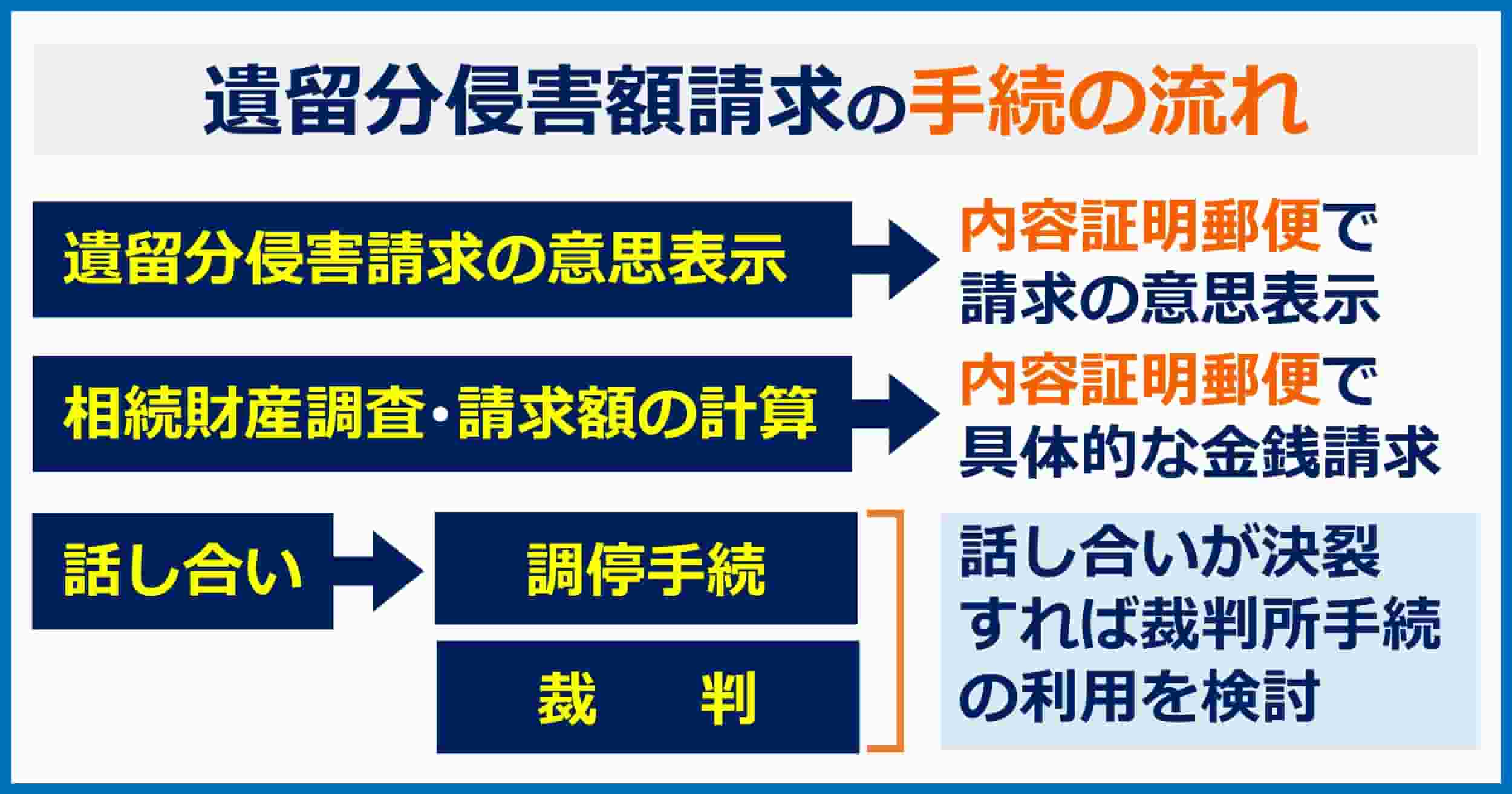

6-1. 遺留分侵害額請求

父が遺言などで「母に全財産を相続させる」と指定したとしても、子どもには遺留分という最低限の権利があります。

仮に母がこの遺留分を侵害していると判断されれば、子どもは遺留分侵害額請求をすることで、一定の相続財産を取り戻すことが可能です。

請求の第一歩は、母親に対して「遺留分を侵害しているので、その分を支払ってください」という意思表示をすることです。

後々の証拠とするため、配達証明付きの内容証明郵便を利用するのが一般的です。

関連記事

意思表示をしても母親が支払いに応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、話し合いでの解決を目指します。

調停でも話がまとまらなければ、地方裁判所での訴訟に移行します。

繰り返しになりますが、この請求権には時効があります。

相続開始と遺留分侵害を知ってから1年という短い期間なので、遺言書の存在が発覚したら、すぐに行動を起こすことが肝要です。

6-2. 遺言無効確認訴訟

父が遺言書を残していた場合でも、その内容や作成時の状況によって無効になるケースがあります。

たとえば、父が認知症などで意思能力がなかった可能性がある、あるいは母に強制されて書かされた疑いがあるといった場合です。

このような時は遺言無効確認訴訟をおこない、遺言自体の有効性を争うことになります。

結果として遺言が無効と認められると、相続人全員の話し合いにより遺産分割を進めることになります。

6-3.遺産分割調停

一方、遺言書がない場合や、遺言書が無効になった場合で、相続人間で話し合いがまとまらないときには、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。

遺産分割調停とは、裁判官と民間の有識者からなる調停委員が間に入り、相続人それぞれの主張を聞きながら、中立的な立場で話し合いによる解決を目指す手続きです。

当

事者同士で直接話すと感情的になってしまう場合でも、第三者を介することで冷静に協議を進められるというメリットがあります。

調停で合意することができれば「調停調書」が作成され、これは判決と同じ効力を持ちます。

もし調停が不成立となれば、手続きは自動的に「審判」に移行し、最終的には裁判官が遺産の分割方法を決定します。

7. 弁護士や専門家に相談するメリット

相続問題が複雑化している場合、専門家のサポートを受けることで、迅速かつスムーズな解決につながることがあります。

弁護士などの専門家に相談することで、的確なアドバイスと円滑な交渉が期待できます。

特に、母親による遺産の独り占めが問題となっている場合、弁護士に依頼するメリットは数多くあります。

- 正確な財産調査

弁護士会照会制度などを利用するなど、個人では調査が難しい財産も発見できる可能性があります。

- 精神的負担の軽減

母親や他の相続人との交渉窓口をすべて弁護士に任せることができます。直接話し合いをおこなうストレスから解放され、冷静な判断が可能になります。

- 法的に有利な交渉

法律の専門家として、遺留分、特別受益、寄与分などを適切に主張し、依頼者の正当な権利を最大限確保するための交渉をおこないます。

- 煩雑な手続きの代理

内容証明郵便の作成から、調停・訴訟になった場合の書類作成や裁判所への出頭まで、複雑な手続きをすべて代理します。

特に平日に手続きや交渉に時間の取れない方にとって、時間の節約にもなります。

弁護士費用が心配な方もいらっしゃるでしょう。

法律事務所によって料金体系は異なりますが、一般的には「相談料」「着手金」「報酬金」などで構成されます。

最近では、初回相談を無料でおこなっている事務所も多くあります。

まずは無料相談を利用して、ご自身の状況を話し、費用の見積もりや解決までの見通しを確認してみることをおすすめします。

8. まとめ

この記事では、父親の遺産を母親が独り占めしようとするケースについて、その背景、法的な問題点、そして具体的な対処法や予防策を解説しました。

相続問題は、時間が経てば経つほど複雑化し、解決が難しくなる傾向があります。

不安を一人で抱え込まず、まずはご自身の権利を正しく理解し、冷静に行動を起こす第一歩を踏み出しましょう。

たちばな総合法律事務所では、遺産相続問題、生前対策、相続税申告などの問題について、初回無料相談をおこなっています。

ご事情、財産状況をお伺いし、具体的な解決方法や、不安・悩みについてアドバイスいたします。

電話、メール、LINEでご予約を承っております。

ぜひ気軽にご相談ください。

遺産相続 に関する解決事例

- 2025.11.14

- 相続放棄した土地はどうなる?後から困らないために押さえておきたいポイント

- 2025.11.12

- 【2023年民法改正対応】相続放棄における管理義務(保存義務)を徹底解説!免除方法や注意点も網羅

- 2025.11.6

- 空き家を相続放棄するときに知っておきたい基礎知識【2023年民法改正対応】

- 2025.11.5

- 遺産相続の独り占めを徹底解説!法律の基礎から対処法まで

- 2025.10.30

- 相続放棄できない?法律で認められない5つのケースと具体的な対処法を徹底解説