大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404

近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

相続登記に必要な書類を徹底解説!パターン別・取得方法・綴じ方まで網羅

相続登記に必要な書類を徹底解説!パターン別・取得方法・綴じ方まで網羅

相続登記の申請は、令和6年(2024年)4月1日より義務化されました。

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請することが必要です。

なお、令和6年4月1日以前に相続した不動産であっても、相続登記がされていない場合にも対象となることにも注意が必要です。

相続登記の手続きをスムーズに進めるためには、必要書類をしっかり把握しておくことが大切です。

相続登記の流れやケース別に異なる追加書類、そして書類の綴じ方なども合わせて確認しておきましょう。

本記事では、相続登記に必要な書類を漏れなく挙げ、取得方法や扱い方まで詳しく解説します。

ご自身で相続登記を行う方も、専門家に依頼する方も、早めにチェックして準備を進めておくのが良いでしょう。

1. 相続登記の必要書類とは?まずは基本を押さえよう

相続登記における必須書類は、相続人の状況や不動産の種類によって多少変わりますが、まずは基礎として押さえておきたい共通事項を理解することが大切です。

相続登記 必要書類を確実に用意するためには、被相続人と相続人、それぞれの身元や不動産情報を証明する書類が必要になります。

書類が不足すると手続きが滞ってしまうため、提出先である法務局に事前によく確認しておくのも良いでしょう。

さらに、相続が複雑なケースや相続人が多数いる場合は、書類の収集に時間がかかりがちです。早めに情報を整理し、資料をチェックしながら準備を進めるのがポイントです。

1-1. 相続登記に必須の書類一覧

相続登記に関して、① 遺産分割協議、② 遺言書、③ 法定相続分通りの申請をおこなう場合で必要書類は異なってきます。

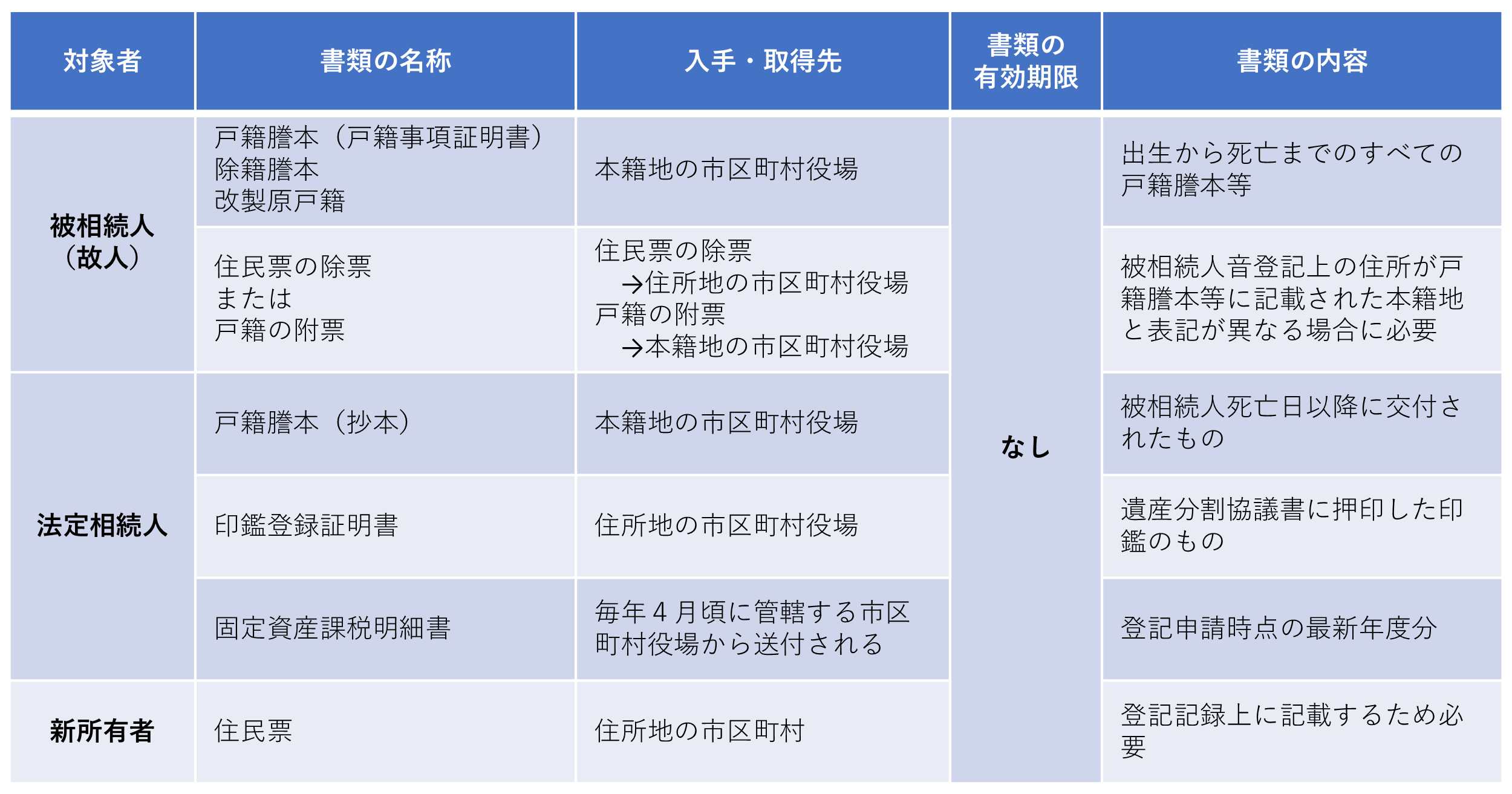

参考 相続登記の必要書類(遺産分割協議書の場合)

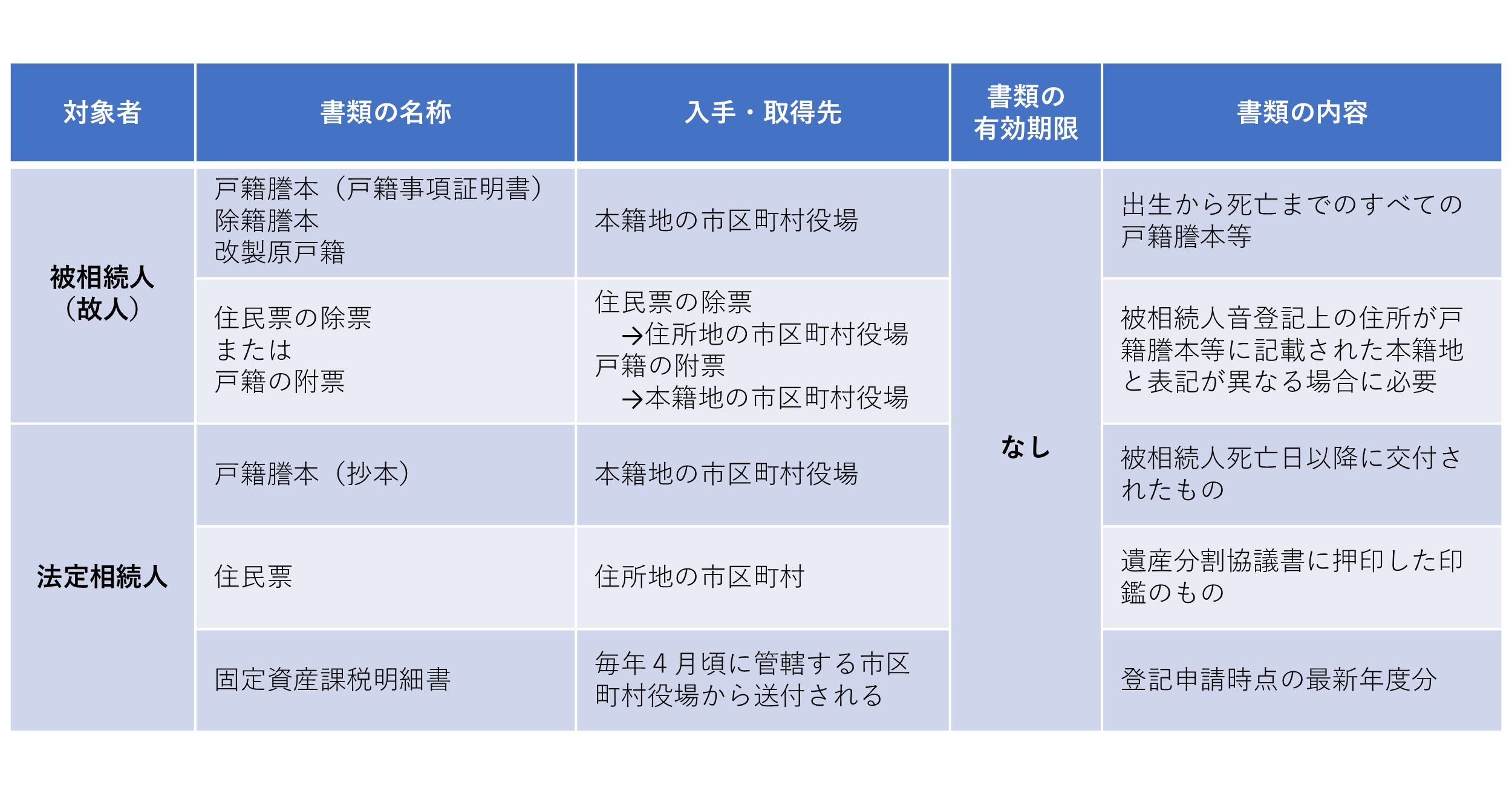

参考 相続登記の必要書類(法定相続分の場合)

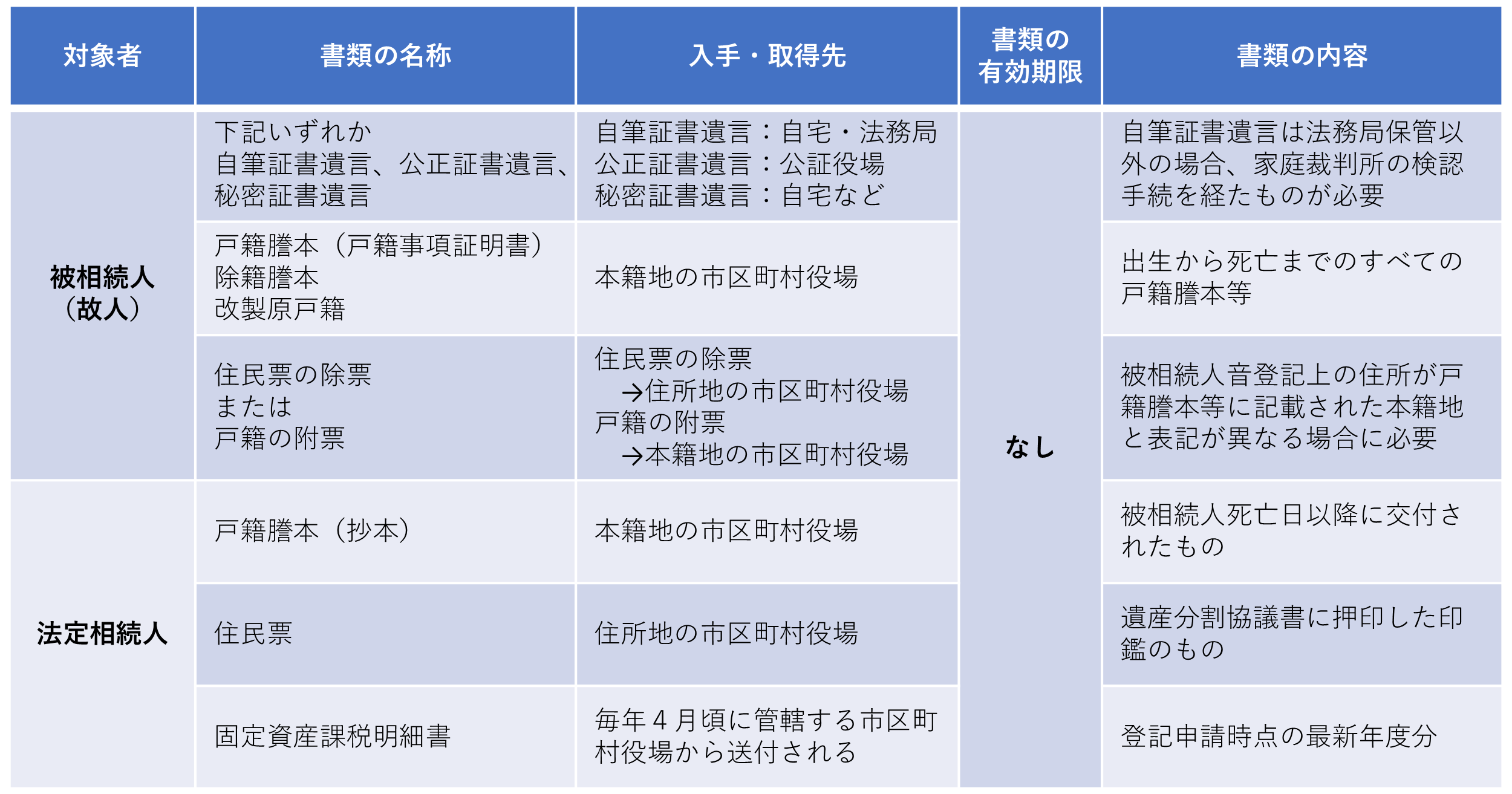

参考 相続登記の必要書類(遺言書の場合)

相続登記に共通して必要となる主な書類としては、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)、被相続人の戸籍の附票(除戸籍の附票)または住民票の除票、新しく所有者になる相続人全員の住民票、固定資産評価証明書などが挙げられます。

これらは原則としてどのような形態の相続登記でも求められるため、事前に取得先や必要部数を確認すると効率的です。

特に戸籍関連書類は、被相続人が市区町村をまたいで住所地の移動が多かった場合には、取得が複雑になることがあります。

1-2. 被相続人に関する書類(戸籍謄本・除票など)

被相続人の出生から死亡までの繋がりが取れる戸籍謄本(戸籍事項証明書)、除籍謄本、改製原戸籍など全てが必要です。

これは、土地・建物の所有者が死亡し「相続が開始したこと」、および法定相続人の特定のために必要になります。

法定相続人の調査にあたり、本籍地のある各市区町村役場に取り寄せならず、収集に時間がかかる作業の一つです。

なお、法務局に戸籍謄本等を相続関係図とともに提出することで、「法定相続情報一覧図」を無料で交付を受けることができます。

これは、相続関係を示す、戸籍に代わる資料として、銀行や法務局における相続手続きにおいて利用できます。

都度、戸籍謄本等を取得する必要がなく、手間ひまの負担を大幅に減らすことができます。

相続不動産の登記情報において、被相続人の「登記上の住所」が戸籍の証明書に記載された「本籍」と異なる場合には、同一人物であることを証明するために住民票、除票、戸籍の附票の写しのいずれかを提出します。

1-3. 相続人に関する書類(住民票・印鑑証明書など)

相続人を証明するためには、相続人となる方の住民票(住所証明書)が必要です。

この住民票の写しについてはマイナンバー(個人番号)の記載がないものを登記申請書に添付します。

なお、「住民票の写し」とは、住民票のコピーのことではなく、本籍地のある市区町村役所で交付された住民票「原本」のことです。書類の言いかたに惑わされないよう注意しましょう。

不動産の登記名義人の変更時に、新所有者となる相続人の正確な氏名表記や住所情報として記載されます。

1-4. 不動産の特定に必要な書類(固定資産評価証明書など)

相続登記をおこなう際に、不動産の評価額に応じて登録免許税を納めます。

登記申請書に、登録免除税に相当する額面の収入印紙を貼って法務局に申請をおこないます。

この登録免許税の価格を計算するために、毎年4月頃に市区町村から送付される固定資産課税明細書や、固定資産評価証明書などの添付が必要です。

相続時の書類ではなく、登記申請をする日の属する年度のものが必要となります。

固定資産評価証明書は不動産の所在地を管轄する税務担当窓口(市役所や町役場など)で取得できます。

評価額は毎年更新されるため、登記申請時点の最新年度の証明書を入手しておくと手続きがスムーズです。

また、登記申請書には、相続不動産の地番や家屋番号を記載しますが、登記簿上の表記と合わせる必要があります。

そのため、現状の権利関係の確認と合わせて、最寄りの法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得することが一般的です。

なお、登記事項証明書には、一筆の土地や一つの建物ごとに付けられた不動産番号(13桁の数字)が記載されています。

登記申請書の不動産の表示の個所に、不動産番号を記載することで地番、家屋番号などの記載を省略することができます。

2. ケース別にみる相続登記の追加書類

相続方法や相続人同士での取り決め方によって、必要となる追加書類が異なります。

あらかじめ自分のケースに合った書類を把握しておくと、後々の手間を減らすことができるでしょう。

相続登記には大きく分けて、① 法定相続分どおりに相続するパターン、② 遺産分割協議書を作成して相続割合を定めるパターン、そして③ 遺言書によるパターンが存在します。

それぞれで追加的に要求される書類や検認手続きの有無などが変わるため、手続きの前にしっかり確認しましょう。

必要な書類を過不足なくそろえておくことが、相続登記を円滑に進めるための鍵となります。

2-1. 法定相続分どおりに相続する場合

☑ 法定相続人の戸籍謄本(戸籍事項証証明書)

※ 被相続人の死亡日以降に発行されたもの

☑ 法定相続人全員の住民票

※法定相続分による相続登記は、共同相続人のうち一人からでも申請可能です。

法定相続分どおりに不動産を共有名義で相続する場合、通常は戸籍謄本や住民票などの基本書類に加え、新たな書類を用意する必要はありません。

2-2. 遺産分割協議で相続割合を決定する場合

受遺者や相続人全員の話し合いによって、財産の相続割合を自由に定める方法が遺産分割協議です。

遺産分割内容について口頭でも協議は成立しますが、遺産分割協議にもとづく相続登記申請をおこなう場合には、添付書類として遺産分割協議書が必要になるため、書面で作成しておきます。

この場合、遺産分割協議書には、全相続人の署名・実印による押印をおこないます。

さらに協議書に押された印鑑が実印であることを証明するため、各相続人の印鑑証明書も合わせて提出する必要があります。

遺産分割協議書は書き方に不備があると法務局での審査が通らない可能性があるため、作成には注意が必要です。

例えば、相続不動産の分割内容について、誰が新所有者となるのか、不動産の登記事項証明書の記載通りに物件の記載をして特定をおこなっているのかなどの点に注意が必要です。

また、再転相続、数次相続が行われた場合、物件取得者がその物件を取得する相続過程を欠落しているなどがあり、注意が必要です。

遺産分割協議書の作成に自信がない方は、弁護士や司法書士等に作成を依頼するのもひとつの方法です。

2-3. 遺言書による相続手続きを行う場合

被相続人が公正証書遺言や自筆証書遺言などを残していた場合は、原則として遺言書に従って相続登記を行います。

ただし、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続きが必要となり、検認調書や遺言書を証拠書類として追加提出することがあります。

公正証書遺言であれば検認は不要ですが、遺言書の写しや被相続人の戸籍など基本的な書類はやはりそろえておかなければなりません。

遺言書の形式や内容によって書類が変わるため、早めに確認しておきましょう。

3. 特殊なケースで必要となる書類と手続き

相続放棄や限定承認、数次相続など、通常とは異なる状況下では追加書類が必要となります。

こうしたケースは書類収集の難易度が上がることも少なくないため、要点をしっかり押さえておくことが大切です。

3-1. 相続放棄や限定承認が行われた場合

遺産分割協議書や法定相続分通りに相続登記をおこなう場合、相続人の中に相続放棄した方がいる場合には、家庭裁判所の「相続放棄申述受理通知書」「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」などの書面を添付する必要があります。

また、相続放棄により、相続権が後順位の方に移るため相続関係が変わる場合があります。

対象となる相続人に変更が生じると、必要書類の再取得も必要になる可能性もあるため注意が必要です。

3-2. 数次相続(相続登記前に相続人が死亡)の場合

被相続人の相続登記が終わる前に相続人が亡くなった場合には、世代をまたいだ相続が発生し、必要書類も増えることがあります。

たとえば、第一次相続に必要な書類だけでなく、亡くなった相続人に関する戸籍や住民票などもそろえなければなりません。

3-3. 被相続人・相続人が外国籍または海外居住している場合

相続人が海外に在住しているケースでは、住民票や印鑑証明書を取得できないため、在留する大使館で在留証明書、署名証明書(サイン証明書)といった、公的認証を受けた書類の交付を取得することが必要になり、複雑さが増すこともあります。

こうした特殊ケースは特に専門家への相談も視野に入れて進めることをおすすめします。

被相続人や相続人が外国籍である、または海外に居住している場合、書類の一部を海外の公的機関から取り寄せる必要があります。

外国籍の場合は国籍証明書類の取得に時間がかかることもあるため、該当する役所や大使館・領事館などに早めに問い合わせをしておきましょう。

4. 必要書類の取得場所と取得方法:役所・法務局・オンラインの活用

市区町村役場や法務局で取得が必要な書類は、近年では郵送やオンラインで申請できるものも増えてきました。

窓口が離れている場合は一日で回れないことも多く、時間と手間を要する点は注意が必要です。

オンラインや郵送を使う場合でも、書類の不備や手数料の払い込み方法には細心の注意を払い、手続きにかかる日数に余裕を持って申請すると良いでしょう。

4-1. 戸籍謄本、除票、住民票の取得方法

戸籍謄本や住民票、除票などの書類は主に市区町村役場で発行されます。

戸籍謄本等は、本籍地のある役所の窓口または郵送請求により取得します。

郵送請求を行う場合には所定の申請書や本人確認書類のコピー、必要な手数料(定額小為替等)を同封する必要があります。

くわしくは各市区町村役所の公式ホームページ、窓口に電話をするなどして事前に確認しておくと良いでしょう。

郵便事情により取り寄せに時間がかかることも多いので、登記手続き開始前の早めに手配されることをおすすめします。

4-2. 印鑑証明書や評価証明書の取り方

印鑑証明書は市区町村の役所で印鑑登録を済ませた上で取得します。

窓口対面での申請が一般的ですが、代理人に頼む場合は委任状が必要です。

一方、固定資産評価証明書は不動産の所在地の市役所や町村役場などの税務部署で取得します。発行年度によって評価額が異なるため、必ず登記申請時点における最新の証明書を利用するようにしましょう。

固定資産評価証明書は、登録免許税を計算する際に必要で、法務局への申請時にも添付書類として必要です。

4-3. 登記事項証明書・登記申請書の入手について

登記事項証明書は法務局で交付を受ける書類で、不動産の登記情報を確認できる公的書類です。

相続登記を進める際に名義変更前の内容を確認したり、手続きが完了した後の名義状況を確認したりする用途に使われます。

登記申請書も法務局のホームページからダウンロード可能で、記入例と照らし合わせながら準備するとスムーズです。

取寄せについては、最寄りの法務局の窓口、インターネットで取寄せも可能です。

オンラインで請求する場合、特に平日に役所へ行くのが難しい方や、遠方に住む方にとっては時間と交通費の節約になります。

5. 相続登記の必要書類に有効期限はある?古い書類は使える?

相続登記に必要な各種証明書には、有効期限の定めがないものや、実質的な期限が存在する書類など、扱いがさまざまです。

どの書類をいつ取得すればよいのか、ポイントを押さえておきましょう。

5-1. 戸籍謄本や住民票の有効期限は実質的になし

戸籍謄本や住民票は法律上特に有効期限が設定されていません。

しかし、法定相続人における戸籍謄本(戸籍事項証明書)については、被相続人の死亡日以降に発行されたものが必要です。

5-2. 印鑑証明書や固定資産評価証明書は最新を用意

印鑑証明書に期限はなく、古いものでも利用できます。

固定資産評価証明書においても最新年度の評価額を添付する必要があります。

毎年4月1日に最新年度のものに切り替わるため、登記申請時には最新年度のものを取得しておくように注意しましょう。

5-3. 例外的に期限が問われるケースと対処法

司法書士や法定代理人が登記申請の代理手続きをおこなう場合、代理権限を証明できる書類を提出します。

例えば、未成年者の代わりに親権者が法定代理人として登記申請をおこなう場合、法定代理権を証明する戸籍謄本(発行から3か月以内)のものを添付する必要があります。

このように例外的に期限があるケースもあるので、事前に法務局に確認するなどしておくと良いでしょう。

6. 相続登記の書類の綴じ方・提出時のポイント

法務局に登記申請をする際の並べ方や綴じ方にはルールがあります。

6-1. 書類の並べ方とホチキス留めの注意点

登記申請書に添付した書類の原本は委任状などの一部を除いて、還付を受けることができます。

例えば、戸籍謄本等については、他の相続手続きに利用することもあるため、還付を受けておくと再利用できるため便利です。

添付書類を原本還付してもらう場合は、その原本のコピーを登記申請書などと一緒に綴じます。

還付してもらう必要がない場合には、原本を登記申請書などと一緒に綴じます。

① 登記申請書

② 登録免許税納付用台紙

※ ① と契印します。

③ 相続関係説明図

※ 相続関係説明図を添付すれば、被相続人・新所有者となる相続人の戸籍謄本の還付を受けることができます。

④ 遺言書

(自筆証書遺言は検認済のもの。但し、自筆証書遺言保管制度を利用している場合は検認不要です。)コピー

⑤ 被相続人の住民票除票(または戸籍の除附票)コピーまたは原本

⑥ 新所有者となる相続人の住民票(または戸籍の附票)コピーまたは原本

⑦ 固定資産評価証明書(または固定資産納税通知書) コピーまたは原本

⑧ 委任状(代理人に申請を依頼した場合)

① 登記申請書

② 登録免許税納付用台紙

※ ① と契印します。

③ 相続関係説明図

※ 相続関係説明図を添付すれば、被相続人・新所有者となる相続人の戸籍謄本の還付を受けることができます。

④ 被相続人の住民票除票(または戸籍の除附票)コピーまたは原本

⑤ 新所有者となる相続人の住民票(または戸籍の附票)コピーまたは原本

⑦ 固定資産評価証明書(または固定資産納税通知書) コピーまたは原本

⑧ 委任状(代理人に申請を依頼した場合)

① 登記申請書

② 登録免許税納付用台紙

※ ① と契印します。

③ 相続関係説明図

※ 相続関係説明図を添付すれば、被相続人・新所有者となる相続人の戸籍謄本の還付を受けることができます。

④ 遺産分割協議書 コピーまたは原本

⑤ 相続人全員の印鑑登録証明書 コピーまたは原本

⑥ 被相続人の住民票除票(または戸籍の除附票)コピーまたは原本

⑦ 新所有者となる相続人の住民票(または戸籍の附票)コピーまたは原本

⑧ 固定資産評価証明書(または固定資産納税通知書) コピーまたは原本

⑨ 委任状(代理人に申請を依頼した場合)

これら上記の登記申請書一式をすべて束ねて、左側2か所をホチキスで留めます。

返却をしてもらう原本については、左側1か所をホチキスで留め、ひとまとめにしておきます。

これらについて準備できたら、登記申請書一式と原本の束をクリップで留めて不動産所在地を管轄する法務局へ提出します。

7. まとめ:相続登記の必要書類は早めに準備してスムーズな手続きを

相続登記に必要な書類を早めにそろえておけば、申請や確認作業など一連の手続きがよりスムーズに進みます。

自分で手続きを行う方も専門家に依頼する方も、まずは書類チェックを欠かさず行いましょう。

相続登記 必要書類を事前に把握し、ケース別にどのような追加書類が発生するかを見極めておくことで、手続きの遅延や補正対応に追われるリスクを大幅に減らせます。

特に戸籍類の数が多くなる場合や、相続放棄・外国籍など特殊な手続きが絡む場合は、早めに行動しなければ想像以上に時間がかかるでしょう。

書類の取得場所や綴じ方のポイントを意識して準備を進めれば、相続登記はよりスムーズかつ確実に完了できます。

たちばな総合法律事務所には、遺産相続問題を取り扱う、税理士資格を持つ弁護士が在籍しています。

そのため、相続税申告もご相談いただけます。

また、初回無料相談では、ご事情やご希望をお伺いしたうえで、① 問題点の整理、② 解決策のご提案、③ ご不安やご心配な点についての個別質問への回答をおこなっております。

電話による簡易相談(10分)も無料です。

ぜひお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

遺産相続 に関する解決事例

- 2025.6.16

- 腹違いの兄弟(異母兄弟・異父兄弟)の相続。相続分、トラブル事例、手続きを徹底解説

- 2025.6.12

- 保証債務の相続はどうなる?基本から具体的対策まで徹底解説

- 2025.6.11

- 内縁の妻(夫・パートナー)は財産を相続できる?法律から見る確実な相続対策と生活保障

- 2025.6.10

- 遺産相続で誰も何も言ってこない…放置は危険!理由と今すぐできる対処法を弁護士が徹底解説

- 2025.5.22

- 養子縁組の条件を徹底解説!普通養子縁組・特別養子縁組の違いから手続き・費用まで