大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404

近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

遺留分を認めない遺言書は法的に有効か?遺留分を侵害する遺言書のトラブルを徹底解説。

遺留分を認めない遺言書は法的に有効か?遺留分を侵害する遺言書のトラブルを徹底解説。

遺留分は、特定の相続人に最低限保障された遺産の取り分のことです。

遺留分をめぐるトラブルは相続問題の中でも多いテーマの一つです。

遺留分の問題は、遺言書をきっかけにトラブルが発生することがあります。

本記事では遺留分を認めない旨の遺言書が法的にどのように扱われるのか、そして相続時に起こりうるリスクや具体的な対処法を詳しく解説します。

1.兄弟姉妹以外に認められる「遺留分」とは

法定相続人に保障されている遺留分は、相続人の生活保障を確保する意味を持ちます。

被相続人との血縁関係や生活関係が近い「直系尊属(父母・祖父母など)」や、「直系卑属(ちょっけいひぞく。子・孫など)」からこそ認められている権利であると考えられています。

遺留分の侵害を受けた遺留分権利者は、その侵害額に相当する金銭の支払いを相手に請求することができます。

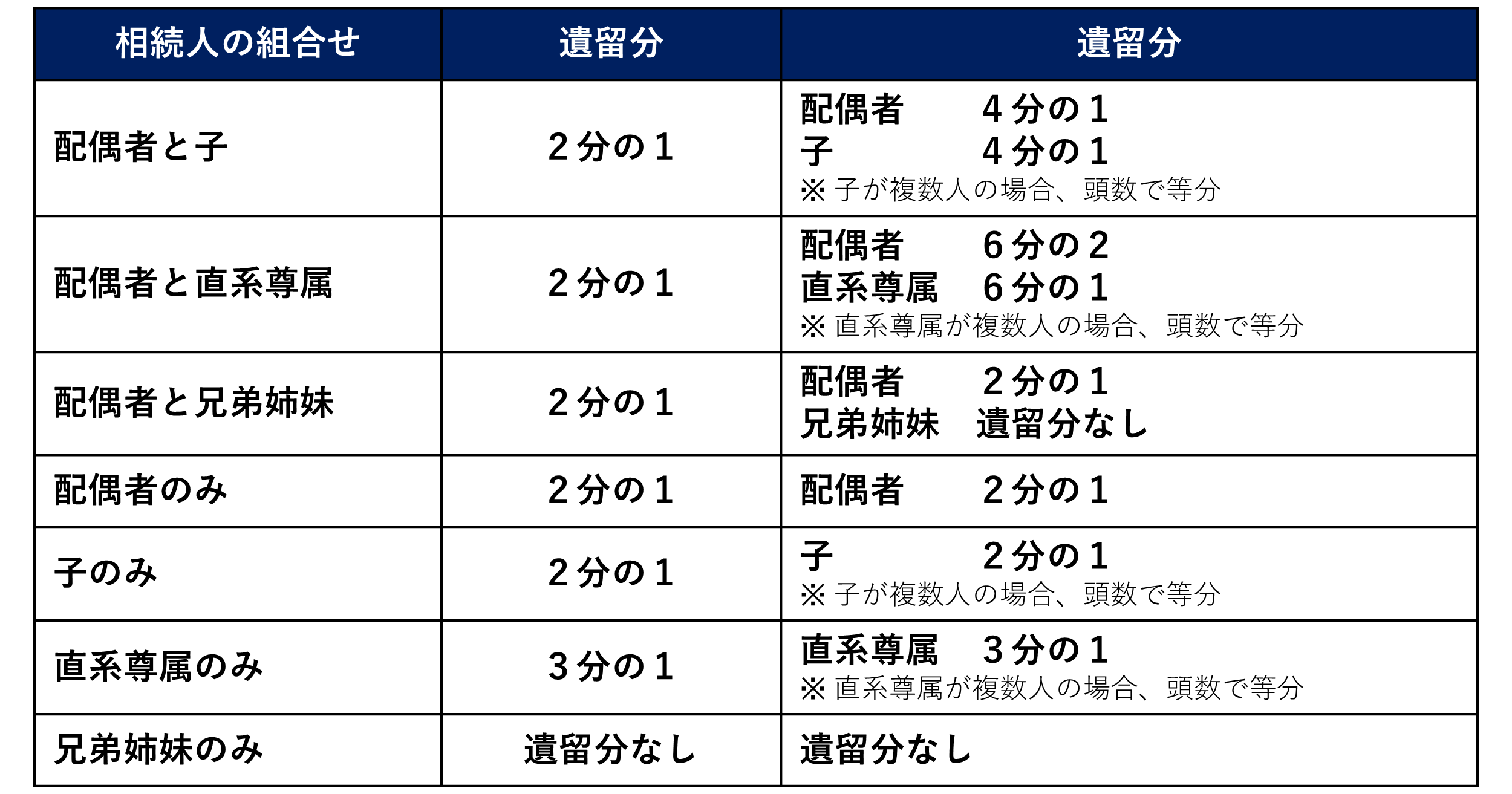

※遺留分権利者の組合せによる遺留分割合

配偶者と子

配偶者:(法定相続分)1/2×(遺留分)1/2=1/4

子ども:(法定相続分)1/2×(遺留分)1/2=1/4

配偶者と直系尊属

配偶者 :(法定相続分)2/3×(遺留分)1/2=1/3(1/6)

直系尊属:(法定相続分)1/3×(遺留分)1/2=1/6

配偶者のみ : 1/2

子どものみ : 1/2

直系尊属のみ: 1/3

1-1.遺留分を認めない遺言書作成は可能

そのため、あえて特定の法定相続人に遺産を渡さないという意図を示したり、「遺留分を認めない」と書き加えたりすること自体は可能です。

配偶者に全財産を相続させる内容の遺言書を作成する場合のリスクや、自筆証書遺言書や公正証書遺言などを法的に有効に作成する方法、本ケースにおける遺言書の書き方サンプルなどについて弁護士が解説しています。

1-2.遺言書で遺留分を排除できない

法律上認められている遺留分を、遺言書で排除することはできません。

そのため、遺留分を無視した遺言書は後々の紛争要因になりやすいと言えます。

例えば「長男には財産を全く与えない」と遺言に明記されていても、長男は遺留分侵害額請求という救済手段があります。

結果、長男が遺留分を主張し、話し合いがまとまらない場合には家庭裁判所の調停や裁判へと発展する可能性があります。

こうしたトラブルを避けるには、遺留分の考慮を含めた丁寧な相続設計が必要になります。

2.遺留分侵害のある遺言書作成のリスク【遺言する側】

遺留分を考慮せずに遺言書を作成すると、他の法定相続人との間で遺産分割について大きな紛争を招く可能性があります。

例えば、特定の相続人に財産を集中させる内容の遺言は、他の相続人から強い異議が出る可能性も高まります。

次に、遺留分侵害のある遺言書を作成した場合のリスク、その対処法について解説します。

2-1.相続トラブルに発展(調停・裁判)

遺留分侵害の恐れのある遺言書は、のちの相続トラブルの元です。

裁判に発展すると、親族関係のさらなる悪化を招き、長期化による費用や時間、精神的な負担は増えることが考えれます。

相続トラブルとならないよう、次のような対応が考えれます。

2-2.遺留分への対応策

遺言書を作成する際に、遺留分をめぐる将来の対立をできるだけ回避するためにはいくつかの具体的な方法があります。

遺産分割の対象となる相続財産を減らしたり、遺言書の記載内容を工夫したりすることが考えれます。

以下では、代表的な対策案をいくつか挙げてポイントを解説します。

2-2-1.① 生前対策をする(生命保険、養子縁組、生前贈与)

遺言書は、基本的に遺言者の死亡により効力が発生します(民法985条)。

ひとつの考え方として、財産承継の時点を、死後ではなく「生前」におこなうことで、いくつかの対応策が考えられます。

1つめの対応策は「生命保険の活用」です。

「生命保険金(死亡保険金)」は、基本的に受取人の固有財産となります。

つまり、遺産分割の対象財産となりません。

そのため、生命保険契約を利用して、特定の相続人などに財産を承継させることが考えらえます。

ただし、注意点として、生命保険金が特別受益に当たるとして、生命保険金を相続財産に含めて遺産分割をおこなうよう判断した裁判例もあります(最高裁平成16年10月29日判決)。

特別受益とは、生前に受け取った贈与のことです。

特別受益となる場合、上記のように遺産分割にあたり相続時の財産に持ち戻しをして遺産分割を再検討することになります。

2つめの対応策は「養子縁組」の利用です。

「特定の相続人に財産が渡らないようにする」場合に利用されることがあります。

養子縁組により相続人の頭数が増えるため、相続人一人当たりの相続割合が減ります。

また、これは相続税申告にあたり、基礎控除の額が増えるため節税効果も期待できます。

ただし、養子縁組についても無制限に認められるわけではなく、裁判例であまりにも大人数に渡る場合に否定的な判断をおこなった事例もあるため注意が必要です。

3つめの対応策は「生前贈与」の利用です。

特定人物に、財産を譲りたい場合、生前贈与しておくことも一つの方法です。

相続財産の前渡しは、特別受益に当たるとして指摘を受ける可能性もありますが、相続財産を減らしておくことが考えられます。

なお、2023年4月1日から施行された民法改正により、相続開始から10年を経過すると、特別受益を主張することができなくなりました。相続開始後、10年以上の間放置されていた場合に、この法改正の影響を受けることになります。

行き過ぎた生命保険金の活用、養子縁組、生前贈与は後々に争われるリスクや税務申告上の問題もあるため、弁護士や税理士に相談しておくと良いでしょう。

一方で、推定相続人に生前贈与をおこなうことと引き換えに遺留分放棄をお願いすることも考えられます。

遺留分は、遺留分権利者である法定相続人から権利放棄することは可能です。

相続開始前に、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することになります。

当事務所でも、元国税審判官の経験を持ち税理士実務をおこなう弁護士が在籍しており、法務・税務上の観点から、具体的なアドバイスとサポートをおこなっています。

トラブルを伴う相続問題、相続税申告に強みをもっていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

2-2-2.② 遺言書の付言事項を活用する(遺留分放棄のお願い)

遺言書の本文とは別に、付言事項を活用して相続人に対して遺言者自身の想いを書き残すことができます。

付言事項は、法律上強制力を持たないものの、遺言者の真意を伝えることは、相続人同士の理解を深めるきっかけになる可能性があります。

特に、なぜ特定の相続人に財産を多く渡したいのか、その理由を丁寧に説明することで、紛争の発生をある程度抑えられることが期待できます。

例えば、財産を譲りたい人物以外の推定相続人に対して、開業資金、自宅不動産の購入費用、結婚資金などを援助している場合には、「すでに長男●●●●には開業資金として●●●万円、次男には自宅購入費用として●●●万円を生前贈与していることから、遺留分の請求をおこなうことは控えて欲しい。」などのような付言事項を書くことが考えらえます。

2-2-3.③ 相続廃除をおこなう

推定相続人(相続人となる予定の人)に重大な非行があったり、被相続人に対して虐待を受けている場合、家庭裁判所の「推定相続人の廃除の申立て」を利用されることが考えれます。

この相続廃除は、「生前におこなう場合(生前廃除)」と「遺言書で相続廃除の意思表示をおこなう(遺言廃除)」の2つの方法があります。

相続廃除が認められると、その人は法定相続人としての地位を失い、遺留分を主張することもできなくなります。

ただし、相続廃除は要件がきわめて厳しく、単なる不仲や経済的理由だけでは認められにくいです。

例えば、「重大な非行」にあたる行為として、

-「賭博を繰り返して多額の借金をつくり、それを被相続人に支払わせること」

-「愛人と同棲し、妻子をかえりみない行為」

-「金品の持出しを繰り返し、意見しようとする被相続人に対して暴力を振るうこと」

など家族的、相続的協働関係を破壊する行為があることが必要です。

2-2-4.④ 遺言執行者に弁護士を指定する

遺言書を作成する際に、遺言内容を円滑に実現させるために遺言執行者を選任しておくことがあります。

遺言執行者は、遺言内容にもとづいて遺産分割、財産管理をおこないます。

遺留分侵害のある遺言内容の場合、死後にその権利を巡って争いになる可能性があります。

そのため、信頼できる弁護士を遺言執行者に選任しておくことで、専門知識やノウハウに基づいて相続手続きや遺留分に関する交渉を円滑に進めてもらうことができるので安心です。

次は、遺留分の侵害を受けた相続人側からの対処法について解説します。

3.遺留分を認めない遺言書への対処法【相続人側】

遺留分を侵害する恐れのある遺言書に対して、相続人としてどのように対応すべきかを見ていきましょう。

遺留分を侵害している可能性のある遺言書を受け取った場合、感情的に対応してしまうと解決が長引く原因となります。

まずは自分に遺留分を請求するだけの正当性があるかを確かめ、法的手続を含めた準備をしっかり固めることが大切です。

以下のようなステップを踏むことで、スムーズに権利を主張しつつ、無用なトラブルを最小限に抑えられる可能性があります。

3-1.① 遺留分請求の意思表示をする

遺留分を主張し請求できる期間に制限があります。

「相続開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年(時効)」あるいは「相続開始から10年を経過(除斥期間※)」のいずれかが訪れると、遺留分侵害を主張できなくなります。

時効の進行を止めるため、また遺留分の意思表示を証拠に残すために、郵便局の内容証明郵便を利用することが一般的です。

また、1年期間の時効期間の起算点は、単に贈与や遺贈を認識したのみならず、その贈与又は遺贈が遺留分を侵害することまで知った時です。

例えば、全ての遺産を特定の相続人に対し遺贈する遺言がある場合には、遺言の効力が生じた時点(≒相続があったことを知った時点)から起算します。

なお、遺留分減侵害額請求後に生じた金銭債権は、債権者が行使できることを知ってから5年又は債権発生時から10年のいずれか到来が早い方の時効期間に服します。

なお、遺留分侵害額請求の意思表示をすると、金銭債権として「5年」の消滅時効が適用される点に注意が被必要です。

権利主張の期限、主張後にすみやかに遺留分獲得に向けた行動をとることが大切です。

3-2.② 相続財産調査をする

遺留分を請求するかどうかを慎重に判断するには、被相続人の財産全体を正確に把握することが極めて重要です。

不動産や金融資産(預貯金、株式等)、生命保険の契約の有無、相続対象になる可能性がある財産を広く調べる必要があります。

また、遺留分侵害額の算定をどうするか、財産評価が複雑であるなどの問題もあります。

配偶者に全財産を相続させる内容の遺言書を作成する場合のリスクや、自筆証書遺言書や公正証書遺言などを法的に有効に作成する方法、本ケースにおける遺言書の書き方サンプルなどについて弁護士が解説しています。

① 遺留分算定の基礎となる財産の額を計算

計算式:

遺留分算定の基礎となる財産額 = 被相続人の積極財産の額 + 相続人に対する生前贈与の額(原則10年以内。但し、婚姻、養子縁組、生計の資本にいずれかの贈与に該当する必要あり)+相続人以外第三者に対する贈与(原則1年以内、なお、婚姻、養子縁組、生計の資本にいずれかの贈与に該当する必要なし) - 被相続人の債務の額② 遺留分の割合を確認③ 遺留分額を計算

計算式:遺留分額 = 遺留分算定の基礎となる財産額 × 遺留分の割合

④ 遺留分侵害額を計算

計算式:遺留分侵害額 = 遺留分額 – 遺贈または特別受益(相続開始前10

年以内に限定されない) の価額 - 相続によって得た財産額

※寄与分は考慮されないことにご注意ください

上記のような問題があるため、弁護士に相談、依頼されることをおすすめします。

たちばな総合法律事務所では、遺留分侵害額請求に関するサポートをおこなっています。まずは、初回無料法律相談をご利用ください。

3-3.③ 調停や訴訟利用による解決

話し合いだけでは解決にいたらない場合、家庭裁判所の調停や訴訟手続きを利用する選択肢があります。

調停では、第三者である調停委員が間に入って双方の意見を調整するため、感情的な対立をある程度緩和しながら解決策を探れる可能性があります。

ただ、相手方が裁判所に出てこない、合意にいたらない場合には「調停不成立」で調停手続きは終了します。

調停不成立の場合、再度協議をおこなうか、訴訟手続き(裁判)をおこします。

裁判になれば最終的に裁判所の判断を仰ぐことになりますが、訴訟手続きには専門知識が不可欠となるため、弁護士に依頼をするなどして慎重に進めることが望ましいでしょう。

なお、原則として遺留分侵害額は金銭により支払われます。

そのため、建物や土地といった不動産しか相続財産がない場合でも、その評価額のうち、遺留分侵害額に当たる部分について支払いを求めることになります。

3-4.④ 相続欠格に当たる行為をしない

相続人としての資格を失う原因となる相続欠格行為には、被相続人や他の相続人に対する攻撃的な行為や遺言書の改ざんなどが含まれます。

相続欠格は、民法第891条に基づく制度で、特定の行為を行った相続人が相続権を失うことを規定しています。

1. 被相続人や同順位の相続人を故意に死亡させた場合(第1号)

具体例: 子が父を殺害し、殺人罪で刑に処せられた場合、その子は父の相続権を失います。また、同順位の相続人(例えば、その子の兄弟)を殺害した場合も同様です。

2. 被相続人の殺害を知りながら告発・告訴しなかった場合(第2号)

具体例: 被相続人が殺害されたことを知りながら、相続人が告発や告訴を行わなかった場合、その相続人は相続権を失います。

3. 詐欺や強迫で遺言を妨げた場合(第3号)

具体例: 相続人が詐欺や強迫によって、被相続人が遺言を書くことを妨げた場合、その相続人は相続権を失います。

4. 詐欺や強迫で遺言をさせた場合(第4号)

具体例: 相続人が詐欺や強迫によって、被相続人に遺言を書かせたり、撤回させたりした場合、その相続人は相続権を失います。

5. 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合(第5号)

具体例: 相続人が遺言書を偽造したり、破棄したりした場合、その相続人は相続権を失います。

感情的になって、故意に財産を隠匿したり、偽装工作を行ったりすると、遺留分どころか相続人資格自体を失ってしまう可能性があります。

自分の権利を正当に主張するためにも、行き過ぎた行動をとらないよう注意しましょう。

4.まとめ

遺言で遺留分を完全に排除することはできず、相続人による遺留分請求のリスクは常に存在します。

円満な相続を実現するには、早めの専門家相談や適切な生前対策が重要です。

財産を残す側の方は、生前贈与や付言事項の活用などを含め、遺言者は自分の希望を明確に伝えつつ、法定相続人の最低限の権利を踏まえた計画を考えておくことが望ましいでしょう。

反対に、遺留分権利者である法定相続人も、遺言書の内容を鵜呑みにするのではなく、ご自身で相続財産調査をおこない、必要があれば遺留分侵害額請求を検討することで権利を守ることができます。

相続問題においては、気づかないところで法的リスクや感情的対立が潜んでいることが多々あります。相続が開始する前の段階から専門家や家族とコミュニケーションを重ね、遺言作成や生前対策の方針を固めておくことがトラブルの回避につながります。

たちばな総合法律事務所では、財産を残す側、遺留分を侵害された相続人側のサポートをおこなっています。

弁護士に依頼すると、着手金や報酬金といった弁護士費用がかかるというデメリットがあります。

それに対して、弁護士に依頼するメリットとして、① 相手方との交渉代理(精神的負担の軽減)、②手続きの代行(事務処理負担の軽減)、③適切な解決が期待できるという点が挙げられます。

遺産相続の問題でお悩み方は、たちばな総合法律事務所にご依頼ください。

弁護士・税理士が最後までしっかりとサポートさせて頂きます。

また、税理士法人も併設し、税理士実務もおこなっているため、相続税申告についても対応可能です。

まずは、初回無料法律相談では、ご状況やお気持ちをお伺いしたうえで、具体的な解決方法をアドバイスいたします。

また、来所が難しい方には「電話(10分)」もおこなっています(この場合、一般的な観点からのアドバイスとなります)。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

兄弟姉妹間の不公平な相続で、代表的なトラブルのケースをもとに、不公平を調整するための方法について解説しています。

遺産相続 に関する解決事例

- 2025.11.14

- 相続放棄した土地はどうなる?後から困らないために押さえておきたいポイント

- 2025.11.12

- 【2023年民法改正対応】相続放棄における管理義務(保存義務)を徹底解説!免除方法や注意点も網羅

- 2025.11.6

- 空き家を相続放棄するときに知っておきたい基礎知識【2023年民法改正対応】

- 2025.11.5

- 遺産相続の独り占めを徹底解説!法律の基礎から対処法まで

- 2025.10.30

- 相続放棄できない?法律で認められない5つのケースと具体的な対処法を徹底解説