大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404

近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

空き家を相続放棄するときに知っておきたい基礎知識【2023年民法改正対応】

空き家を相続放棄するときに知っておきたい基礎知識【2023年民法改正対応】

利用価値のない空き家は、固定資産税や管理費用の負担だけが重くのしかかる「負動産」となりかねません。

「相続放棄」は、こうした負担から逃れるための有効な選択肢の一つです。

相続放棄には「死亡を知った時から3ヶ月以内」という手続き期限があります。

また、2023年(令和5年)4月の民法改正(施行)により、相続放棄後の管理責任に関するルールが変更されました。

本記事では、まず相続放棄の基本的な仕組みを理解し、空き家の管理や手続きにまつわる注意点を、最新の法改正内容を踏まえて解説します。

1. 相続放棄とは?空き家でもできるのか

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の遺産(権利や義務)を全て受け取らないとする、家庭裁判所の手続きです(民法第938条、第939条)。

空き家を含む不動産も相続放棄の対象に含まれます。

相続放棄は、プラスの財産(不動産、預貯金、株式、自動車など)とマイナスの財産(借金、ローン、未払税金、損害賠償義務など)のすべてを放棄します。

空き家(実家)のみを選んで放棄するような方法は認められていません。

結果として、預貯金や有価証券、自動車など、他の価値ある財産も放棄する必要がある点に注意が必要です。

相続放棄には家庭裁判所への申述が必要であり、放棄が認められる(申述が受理される)と、その人は「初めから相続人ではなかった」とみなされます。

そのため、空き家や土地などの登記名義を自分に移すことなく、管理責任や固定資産税などの負担からも法的には解放されます。

ただし、放棄をした後でも「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している」(改正民法第940条第1項)場合、一定の「保存義務」が残ります。

例えば、家屋の鍵を持っているなど事実上管理できる状態にある場合は、相続財産清算人や他の相続人に管理を引き継ぐまで、空き家の倒壊防止や近隣トラブル防止など、最低限の管理が必要になります。

1-1. 相続放棄の期限(熟慮期間)

放棄を行う際は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期限(熟慮期間)があります(民法第915条第1項)。

この「知った時」とは、通常「被相続人の死亡を知り、かつ自分が相続人になったことを知った時」を指します。

この期限内に財産の内容(特に借金の有無)を十分に調査し、相続するか放棄するかの判断をしなければなりません。

期限内に相続放棄の手続き(または後述する期限の延長)を行わなかった場合は、原則として相続を承認(単純承認)したと見なされます(民法第921条第2号)。

2. 空き家を相続放棄するメリットとデメリット

相続放棄によって空き家の維持費から解放される半面、思わぬ財産まで手放してしまうリスクも生じます。

メリットとデメリットを正しく比較検討することが、後悔しないための第一歩です。

2-1. メリット:固定資産税など維持費からの解放

相続放棄をする最大のメリットは、空き家を所有・管理し続けることで発生する、将来にわたる経済的・精神的負担から解放されることです。

固定資産税・都市計画税の支払い義務

管理費用(火災保険料、修繕・リフォーム費用、庭木の手入れ・草刈り費用など)

近隣住民への対応(苦情、トラブル対応)

空き家の倒壊や放火などによる損害賠償リスク

空き家の老朽化対策やリフォーム費用が家計の負担になる場合もあり、相続放棄によって予想外の出費を回避できる点は大きな利点です。

さらに、空き家が遠方(例:田舎の実家)にある場合、定期的な見回りや修繕の手配による交通費や手間(時間的コスト)も無視できません。

活用しきれない不動産を抱えてしまうと、都市部に住んでいる方にとって管理は大変大きな負担です。

相続放棄を行えば、こうした維持コストは原則として負担しなくてすみます。

(ただし、最低限の管理コストがかかる可能性があります。)

2-2. デメリット:すべての財産を放棄するリスクへの注意

相続放棄のデメリットは、被相続人のプラスの財産までも放棄することです。

わずかな借金があるからといって、全財産を手放すのはもったいない場合もあります。

自宅や有価証券など、後から価値の高い資産が見つかることも珍しくありません。

一度家庭裁判所に受理された相続放棄は、例外として、詐欺や脅迫によって無理やり放棄させられた場合などは取り消せる可能性がありますが(同条第2項)、原則として取り消し(撤回)ができません(民法第919条第1項)。

相続放棄前に他の相続人や専門家(司法書士、弁護士など)と話し合い、財産内容をよく調査した上で決定することが必要です。

なお、相続には「単純承認」「相続放棄」のほかに、「限定承認」という選択肢もあります。

これは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金など)を弁済し、もし財産が残ればそれを相続できる手続きです(民法第922条)。

但し、複雑で費用や時間のかかる手続きであるため、利用される事例は少ないです。

3. 相続放棄後も残る空き家の「保存義務」とは?【2023年民法改正】

相続放棄によって空き家の所有権や固定資産税の支払い義務は手放せますが、一定の条件下では、空き家の「保存義務」が残ります。

2023年(令和5年)4月1日に施行された改正民法では、この点が明確化されました。

これは、空き家の安全を確保し、近隣に迷惑をかけないようにする最低限の義務と考えると理解しやすいです。

放棄手続きが完了しても、現に占有している状況であれば、次の管理者(他の相続人や相続財産清算人)に引き渡すまでの間、屋根や外壁の補修、雑草の除去などの最低限のメンテナンス(保存行為)を怠らないようにする必要があります。

この保存義務を軽視すると、近隣トラブルに発展したり、倒壊被害が出た場合に損害賠償請求を受けたりする可能性があります。

そのため、他の相続人が不在の場合、家庭裁判所で相続財産清算人選任手続きをおこない、管理を引き継ぐことが必要になります。

3-1. 「現に占有している者」の保存義務

改正民法(第940条第1項)により、空き家のような相続財産を「現に占有している」人が、放棄後も一定の保存義務を負うことが明文化されました。

これは、正式に放棄が認められても、すぐに家から手が離れるわけではないということです。

「現に占有している」とは、その財産を事実上支配・管理している状態を指します。具体的には以下のようなケースが該当する可能性があります。

✅ 同居はしていなくても、空き家の鍵を管理し、自由に出入りできる状態であった場合

✅ 定期的に空き家の管理(清掃、修繕など)を行っていた場合

空き家に住んでいなくても、上記のような事実上の管理状態であれば、「現に占有している者」と判断される可能性が高くなります。

完全に管理から手を引きたい場合は、占有の実態を早急に解消するか(例:鍵を他の相続人に渡す)、相続財産清算人を選任するなどの対策が必要です。

損害賠償請求のリスクを回避するため、相続放棄の手続き中でも物件の安全確認や最小限の修繕を行い、近隣への影響を防ぐことが大切です。

こうした基礎的な管理が長期的なトラブルを防ぐポイントです。

3-2. 管理を怠った場合に起こり得るトラブルと損害賠償

保存義務があるにもかかわらず空き家の管理を怠った結果、第三者に損害を与えた場合、法的責任(損害賠償責任)を問われる可能性があります。

倒壊・飛散

老朽化した空き家が台風や地震で倒壊し、隣家を巻き込んだり、屋根材が飛散して通行人や車に被害を与えたりするケース(土地工作物責任:民法第717条)。

火災

放火や漏電による火災が発生し、近隣に延焼するケース。

衛生・景観問題

雑草の繁茂、害虫・害獣の発生、不法投棄などにより、近隣住民から苦情が寄せられるケース。

犯罪の温床

不審者の侵入や犯罪に利用されるケース。

損害賠償問題が起こると高額な費用を請求されるだけでなく、親族や近隣関係が著しく悪化する可能性もあります。

4. 相続放棄後に発生する可能性のある費用

空き家を現に占有しているような場合には保存義務があり、その後も最低限の管理費用がかかることがあります。

誰も相続人がいなくなった(または全員が放棄した)場合、その空き家を最終的に処分するための「相続財産清算人」を選任する際、裁判所への予納金(負担金)が必要になります。

老朽化が進んだ空き家は、倒壊リスクが高いとみなされれば自治体から解体命令が出る場合があります(空家等対策特別措置法)。

命令に応じないと強制執行や費用の請求を受ける可能性があり、放置では済みません。

また、損害賠償問題や近隣クレームの調停などに発展すると、弁護士費用や専門家の相談料などもかかります。

相続放棄後の出費を最小限に抑えるには、早めの計画と法的手続きが重要です。

4-1. 相続財産清算人の役割と選任費用(予納金)

相続人全員が相続放棄をした場合や、相続人がいるかどうかが明らかでない場合、その遺産(空き家など)は「相続財産法人」となります(民法第951条)。

この法人財産を管理・清算(処分や債権者への支払いなど)する人として、家庭裁判所によって選任されるのが「相続財産清算人」です(民法第952条)。

2023年4月の民法改正で「相続財産管理人」から名称変更されました。

相続財産清算人は、相続財産を管理・処分し、債務の清算などを進める役割を担います。

利害関係人(例:お金を貸していた債権者、特定遺贈を受けた人)や検察官が家庭裁判所へ申し立てることができます。

申立てる際には、手数料や郵便切手代などの実費のほか、清算人の報酬や管理費用(空き家の解体費用など)に充てるための「予納金」を裁判所に納める必要があります。

この予納金の額は、財産の状況や管理の難易度によって異なりますが、数十万円から100万円程度(あるいはそれ以上)になるケースも少なくありません。

遺産(預貯金など)から手続き費用をまかなえない場合、申立人がこの負担金を納める必要があります。

ただ、費用はかかりますが、空き家の「保存義務」を負っている相続放棄者は、相続財産清算人に管理を引き継ぐことで、その義務から免れることができます。

4-2. 解体・損害賠償など思わぬ請求への備え

空き家の老朽化が深刻な場合、解体は避けられない問題です。

公的機関から「特定空き家」(空家等対策特別措置法第2条第2項)に指定されると、放置すれば固定資産税の優遇措置が外れ(最大6分の1になる特例が解除されます)、最悪の場合は行政代執行(行政が強制的に解体)がおこなわれます。

その際の解体費用は、相続放棄者であっても(保存義務を負っている限り)請求される可能性があります。

また、周囲の建物に損害を与えたり、道路に瓦や看板が落下して事故を起こしたりした場合、被害者から損害賠償を請求されることもあります。

こうした費用トラブルを避けるには、早めに相続財産清算人を立てて適切な処分を進める対策が欠かせません。

5. 空き家を相続放棄するための手続きと注意点

相続放棄手続きの最大のポイントは期限です。

「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります(民法第915条第1項)。

この期限(熟慮期間)内に、空き家や他の遺産(借金も含む)の状況を素早く把握し、必要な書類を準備することが必要です。

5-1. 3か月の期限(熟慮期間)と申述の流れ

相続が開始したことを知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所の窓口や郵送で「相続放棄の申述書」を提出します。

【手続きの基本的な流れ】

1. 必要書類の収集

次の必要書類以外に、相続放棄をする方の立場によって追加で書類が必要です。

- 相続放棄の申述書(裁判所の窓口やHPで取得)

- 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)

- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本

- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

- (申述人が被相続人の子以外(例:兄弟姉妹)の場合、追加の戸籍謄本が必要)

2. 家庭裁判所への申述

上記書類と収入印紙(800円/人)、連絡用の郵便切手を提出します。郵便切手の種類、枚数は申立先の裁判所によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

3. 裁判所からの照会

申述後、裁判所から「相続放棄照会書(回答書)」が送付されます。申述人の意思に基づく申し出であるか、期限内に知ったかなどを確認するものです。

4. 回答書の返送

必要事項を記入し、裁判所に返送します。

5. 相続放棄申述受理通知書の交付

審査の結果、問題がなければ裁判所は相続放棄の申出を受理します。その後、裁判所から申述人に「相続放棄申述受理通知書」が送付され、手続きが完了します。

遺産(特に借金)の調査に時間がかかり、3ヶ月以内に結論を出すのが難しいケースもあります。

その場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てる(民法第915条第1項ただし書)ことで、期限を延長してもらえる可能性があります。

この申立ても熟慮期間内におこなう必要があります。

5-2. 他の相続人への配慮と連絡の重要性

相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされるため、相続権は次の相続順位の人に移ります。

例えば、被相続人(親)に子Aと子Bがいて、Aが相続放棄をした場合、Aの相続分はBに移ります(Aに子がいても代襲相続しません)。

もし子(第1順位)が全員放棄した場合、相続権は第2順位の親(祖父母)に移ります。

第2順位も全員放棄(または死亡)していれば、第3順位の兄弟姉妹に相続権が移ります。

この「権利が移る」ことが、空き家問題における親族間トラブルの火種になり得ます。

自分が放棄することで、空き家の管理や処分、あるいは借金の負担が、意図せず他の親族(例:疎遠だった叔父叔母や兄弟姉妹)に回ってしまう可能性があります。

そのため、放棄を考え始めた段階で、相続権が移る可能性がある相続人にあらかじめ相続放棄をすることを伝えるのも良いでしょう。

しっかりコミュニケーションをとっておくことで、後の感情的な摩擦を避けられます。

5-3. 相続放棄が認められない?「法定単純承認」に注意

相続放棄の手続きをしようとしても、特定の行為をしてしまうと「相続を承認(単純承認)した」とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

これを「法定単純承認」といいます(民法第921条)。

特に注意すべき行為は以下の通りです。

相続財産の全部または一部を処分したとき(同条第1号)

- 空き家(不動産)を売却する、登記する

- 被相続人の預貯金を引き出して自分のために使う

- 被相続人の車や高価な物品を売却・譲渡する

- 空き家の解体

「処分」とみなされるリスクがあります。老朽化が激しく保存のためにやむを得ない場合(保存行為)を除き、安易な解体は避けるべきです。

熟慮期間(3ヶ月)を経過したとき(同条第2号)

- 相続放棄も限定承認もしないまま期限が過ぎると、単純承認したとみなされます。

相続財産の全部または一部を隠匿・消費したとき(同条第3号)

- 借金(債権者)から逃れるため、わざと遺産(預貯金や貴重品)を隠したり、使ってしまったりした場合。これは相続放棄が受理された後でも、発覚すれば放棄の効力が覆る可能性があります。

「知らなかった」では済まされません。

相続放棄を検討している間は、被相続人の財産には絶対に手を付けないことが鉄則です。

(※葬儀費用を被相続人の預金から支払う場合など、例外的に認められる行為もありますが、判断が難しいため専門家への相談をお勧めします。)

6. 「保存義務」から解放される方法

相続放棄をしても、長期間にわたって空き家を事実上管理(保存)しなければならないケースは少なくありません。

この「保存義務」(民法第940条)から法的に解放されるには、主に以下の二つの方法があります。

6-1. 相続財産清算人の申立てによる手続き

相続人全員が放棄するなどして相続人が不存在となった場合、利害関係人(債権者や、保存義務を負う相続放棄者など)または検察官は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることができます(民法第952条第1項)。

清算人が選任され、その清算人に空き家を含む財産を引き渡せば(民法第940条第1項)、相続放棄者の保存義務は消滅します。

これにより、将来の倒壊リスクや近隣トラブルの責任から法的に解放されます。

ただし、前述(4-1.)の通り、清算人を立てるには家庭裁判所への申し立てや予納金(負担金)が必要です。

費用(数十万〜100万円程度)がかかる点が最大のネックですが、将来に渡るリスクを回避できるメリットは大きいです。

6-2. 他の相続人への引き継ぎとトラブル防止策

もし自分以外に相続人がいる場合(例:兄弟姉妹間で自分だけが放棄し、他の兄弟は相続する場合)、または次順位の相続人(例:祖父母や叔父叔母)が相続を承認する場合、その相続人に空き家(の占有)を現実に引き渡すことで、保存義務は終了します(民法第940条第1項)。

この場合は、相続権を放棄する人と、それを継承する人との間で、管理責任(鍵の受け渡し、今後の管理方法など)を明確に取り決めておく必要があります。

複数の相続人がいる場合、管理負担や費用負担の分配を明確にしないと、後々紛争の種になりかねません。

口頭のやりとりだけでなく、「財産を引き渡した」ことを証明できる書面(受領書など)を作成し、鍵なども全て渡すことで、将来のトラブルを最小限に抑えられます。

7. もう一つの選択肢「相続土地国庫帰属制度」とは【2023年施行】

相続土地国庫帰属制度は、一定の要件を満たした土地を相続した場合に、それを国へ帰属(所有権を国に移す)させ、維持管理の負担から解放される制度です。

この制度を利用すれば、国に土地を引き取ってもらい、管理や税負担を軽減できる可能性があります。

これは「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」に基づき、2023年(令和5年)4月27日に施行された新しい制度です。

相続放棄との大きな違いは、相続放棄が「全ての財産」を対象とするのに対し、この制度は「特定の土地だけ」を手放せる点です。

7-1. 制度の概要と要件

この制度は、所有者が手放したい土地の管理を国(法務大臣)が引き受ける仕組みです。

しかし、無条件で利用できるわけではなく、要件は非常に厳しいのが実情です。

したがって、空き家が建っている状態では、この制度は利用できません。

まずは建物を自費で解体し、更地にする必要があります。

まずは該当する土地が国庫帰属の要件を満たしているかチェックすることが第一歩です。

7-2. 実際に利用する際の手続きと注意点

相続土地国庫帰属制度を利用するには、その土地を管轄する法務局(本局)に対して帰属申請を行い、審査が行われます。

審査には一定の期間(半年〜1年程度)を要します。

この負担金を納付した時点で、土地の所有権は国庫に帰属します。

解体費用や負担金など、一定のコストはかかりますが、相続放棄のように他の遺産(預貯金など)を手放す必要がないため、特定の不要な土地だけを処分したい場合には有効な選択肢です。

8. 空き家を相続し続ける場合の選択肢

相続放棄だけが最善策とは限りません。

空き家を継続して所有し、維持・活用する選択肢もあります。

相続放棄をすると、資産価値のある不動産を手放す結果になる場合があります。

もし立地条件が良い物件であれば、リフォームや用途変更によって賃貸や売却で利益を得られる余地があります。

行政や自治体によっては、空き家の活用を支援する補助金や優遇施策を用意している場合があります。

「空き家バンク」への登録、リフォーム費用の一部が補助される制度、企業とのマッチングサービスなどがあります。

なお、不動産を相続する場合には、相続登記が必要です。

2024年4月1日から相続登記が義務化され、登記をしないでいると罰則を受ける可能性があります。

8-1. 売却・寄付・賃貸などの活用

空き家の活用として、次のことが考えられます。

売却

不動産会社に仲介を依頼し、査定(相場価格)を調べるところから始まります。

築年数や立地条件(特に田舎)によっては買い手がつきにくいケースもありますが、価格設定やリフォーム状況次第でスムーズに売却できる可能性があります。

寄付

自治体やNPO法人、あるいは隣地の所有者への寄付も選択肢の一つです。

ただし、相手方にも維持費や管理義務が生じるため、受け入れのメリットがなければ断られるケースがほとんどです。

賃貸

賃貸活用を視野に入れるなら、設備投資や家屋のリフォーム費用を回収できるかをシミュレーションしておくことが大切です。

長期で見れば家賃収入というメリットもありますが、初期費用や管理の手間なども合わせて検討しましょう。

解体して更地にする

建物の管理負担が重い場合、解体して更地として売却したり、駐車場として活用したりする方法もあります。

ただし、解体費用がかかる点や、更地にすると固定資産税の優遇(住宅用地特例)が外れ、税額が上がる点に注意が必要です。

8-2. 特定空き家指定への対処と費用負担

空き家を放置していると、自治体から「特定空き家」(空家等対策特別措置法)に指定される可能性があります。

特定空き家に指定されると、自治体から修繕や解体に関する助言・指導・勧告・命令が出されます。

特に「勧告」を受けると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税額が最大6倍になる可能性があります。

さらに「命令」に従わない場合、50万円以下の過料が科されたり、最終的には行政代執行(強制解体)が行われ、その解体費用(負担金)は所有者に請求されます。

特定空き家指定を避けるには、建物の適切な管理が必要になります。

9. まとめ

空き家(実家など)の相続問題は、放置すると固定資産税や管理の負担、近隣トラブルのリスクなど、多くの悩みのもととなります。

「相続放棄」は、これらの負担から解放されるための有効な手段の一つです。

しかし、相続放棄は「全ての遺産(プラスもマイナスも)」を手放す手続きであり、一度行うと原則として撤回できません。

また、2023年4月の民法改正により、相続放棄後も「現に占有」している場合は「保存義務」が残ることが明確化されました。

空き家を相続放棄するにあたっては、以下の点を必ず確認し、慎重に検討する必要があります。

これらの判断を一人で行うのは大変難しく、不安も大きいです。

後悔しない選択をするためにも、相続放棄の期限が迫る前に、まずは弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。

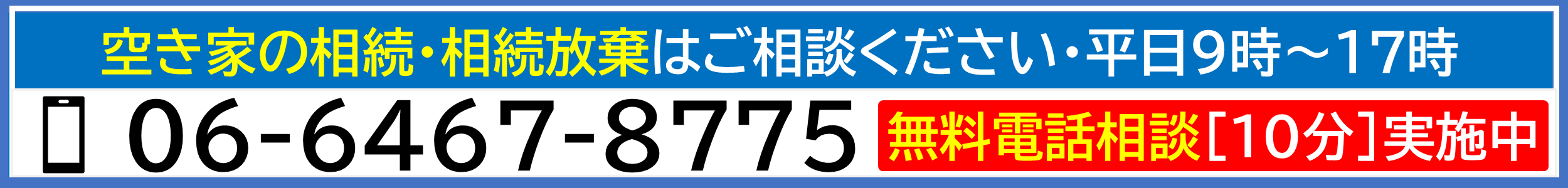

たちばな総合法律事務所では、相続放棄を含め相続問題解決のためのサポートをおこなっています。

また、初回無料相談にて遺産相続問題を解決するためのアドバイスを行っています。

無料相談では、弁護士があなたの事情や希望をお伺いしたうえで、① 解決策の提案、② 解決までの見通し、③ 個別の質問への回答をしています。

空き家問題について、少しでも不安や悩みをお持ちでしたら当事務所までお気軽にお問い合わせください。

遺産相続 に関する解決事例

- 2025.11.14

- 相続放棄した土地はどうなる?後から困らないために押さえておきたいポイント

- 2025.11.12

- 【2023年民法改正対応】相続放棄における管理義務(保存義務)を徹底解説!免除方法や注意点も網羅

- 2025.11.5

- 遺産相続の独り占めを徹底解説!法律の基礎から対処法まで

- 2025.10.30

- 相続放棄できない?法律で認められない5つのケースと具体的な対処法を徹底解説

- 2025.10.22

- 生命保険(死亡保険金)と相続税のすべて|非課税枠・計算方法・注意点を総まとめ